Recueil de poèmes en hommage aux deux auteurs

L'opposition tunisienne pousse Ennahda à ouvrir le dialogue

L'opposition tunisienne pousse Ennahda à ouvrir le dialogue

- Home ACTUALITE International

- Par Thibaut Cavaillès

- Mis à jourle 07/08/2013 à 19:40

- Publiéle 07/08/2013 à 19:03

Plus de 40.000 Tunisiens se sont réunis mardi soir face à l'Assemblée nationale, située au Bardo, pour réclamer la démission du gouvernement dirigé par le parti islamiste Ennahda. Crédits photo : FETHI BELAID/AFP

Les manifestants brandissaient des portraits de Mohamed Brahmi, un des leaders de l'opposition assassiné devant chez lui le 25 juillet, et de Chokri Belaïd, député tué par balles le 6 février. Le meurtre de Mohamed Brahmi, attribué à des salafistes, a entraîné l‘organisation de manifestations quotidiennes au Bardo. Mais celle de mardi est de loin la plus importante. Crédits photo : FETHI BELAID/AFP

Les opposants, allant de l'extrême-gauche au centre-droit, souhaitent la démission du gouvernement dirigé par Ennahda. Certains réclament même la dissolution de l'Assemblée nationale constituante, qui ne parvient pas depuis octobre 2011 à trouver un texte de consensus. Crédits photo : FETHI BELAID/AFP

Les manifestants ont vu un signe d'espoir dans la décision prise mardi soir par le président de l'Assemblée, Mustapha Ben Jaafar, de suspendre les travaux de la Chambre tant que les différents partis ne se seront pas assis à la table des négociations. Crédits photo : FETHI BELAID/AFP

De son côté, Ennahda rejete en bloc l'idée d'une démission de son gouvernement. Le parti islamiste propose d'élargir la coalition au pouvoir, et rappelle que des élections législatives sont déjà prévues en décembre prochain. Ennahda craint en effet un «scénario égyptien» en Tunisie, et demande à ses partisans de «faire barrage à la contre-révolution». «La dissolution de l'Assemblée constituante est la ligne rouge à ne pas franchir», a clamé Rached Ghannouchi, patron d'Ennahda, lors d'une manifestation samedi. Crédits photo : FETHI BELAID/AFP

EN IMAGES - Le pouvoir a accepté la suspension des travaux de l'Assemblée constituante, au lendemain du rassemblement de dizaines de milliers de Tunisiens demandant sa dissolution et la démission du gouvernement dirigé par le parti islamiste Ennahda.

L'impression qu'ils venaient de remporter un match! Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées mardi soir sous les fenêtres de l'Assemblée nationale constituante (ANC), à Tunis pour, six mois après l'assassinat de Chokri Belaïd et douze jours après celui de Mohammed Brahmi, demander la dissolution de cette même Assemblée et la chute du gouvernement.

Si ces deux requêtes semblent encore loin d'aboutir, l'ambiance aurait pu laisser penser que citoyens, militants de la société civile ou de l'opposition réunis mardi soir avaient gagné. Des chants, plutôt enjoués d'ailleurs, étaient adressés au leader du mouvement Ennahda, Rached Ghannouchi ou à ses députés - «Aïe aïe aïe, l'Assemblée est dissoute, rentre chez toi et prends un Chocotom» (gâteau offert par le parti islamiste lors d'un rassemblement de soutien, NDLR). Sous une chaleur accablante, sur les artères menant au carrefour du Bardo où la foule doit piétiner une heure pour faire cent mètres, l'ambiance est surchauffée. Le nouveau fleuron de la langue tunisienne post-Ben Ali, «Dégage!», retentit régulièrement.

Un chant digne d'un stade de foot moque cette fois les députés: «Quelle catastrophe aujourd'hui l'ANC va démissionner!» Et les Tunisiens présents ont l'air d'y croire. Il faut dire qu'en tout début de soirée, une annonce s'est invitée à la fête, élargissant un peu plus le sourire des convives. Moustapha Ben Jaafar, le président de l'ANC, allié d'Ennahda à la tête du pays a déclaré à la télévision qu'il gelait sine die les travaux de l'Assemblée: «J'assume ma responsabilité en tant que président de l'ANC et j'en suspends les travaux jusqu'au démarrage d'un dialogue, dans l'intérêt de la Tunisie.»

Pour un gouvernement de salut national

Mesure pour calmer la rue ou véritable positionnement politique, la déclaration n'a pas manqué de faire réagir les députés contestataires qui, depuis l'assassinat de leur collègue Mohammed Brahmi, boycottent l'Hémicycle et procèdent à un sit-in quotidien au Bardo. «C'est une victoire pour tous ces gens qui se rassemblent tous les jours», déclare Samir Taïeb, du parti al-Massar. Sa collègue au sein d'al-Massar, Karima Souid, espère, elle, que ce dialogue «ne sera pas un simulacre comme ce fut le cas après l'assassinat de Chokri Belaïd». «On n'est pas dupes, prévient le député Chokri Yaich. On s'en fout de la décision de Moustapha Ben Jaafar. On va maintenir la pression jusqu'à ce que ce gouvernement tombe et soit remplacé par un gouvernement de salut national!»

En faisant cette annonce M. Ben Jaafar a en tout cas montré un visage qu'on ne lui connaissait plus. Le leader du parti de centre gauche Ettakatol a, semble-t-il, voulu jouer un coup politique. Car selon le constitutionnaliste Kaïs Saïed, «il n'appartient pas au président de l'Assemblée de décider seul de la suspension des travaux. Cette décision, estime-t-il, va compliquer la situation.» «Elle va rendre le dialogue encore plus difficile», ajoute de son côté l'ancien juge et opposant Mokhtar Yahyaoui, à la tête d'un groupe de médiation pour sortir de la crise. Et de fait, depuis l'annonce de M. Ben Jaafar, les réactions de la majorité ont fusé. Un député du parti Ennahda a même dénoncé sur le site d'information TunisiaLive «un coup d'État». «Moustapha Ben Jaafar a violé la loi de l'Assemblée, a affirmé Nejib Mrad. Il faut élire un nouveau président!» D'autres, de la majorité, ont assuré qu'ils continueraient à se rendre à l'ANC.

Mais, contre toute attente, Ennahda a annoncé qu'elle acceptait la décision de M. Ben Jaafar. «En dépit de nos réserves formelles et juridiques sur cette initiative, explique un communiqué signé de Rached Ghannouchi, nous espérons qu'elle servira de catalyseur pour que les adversaires politiques s'assoient à la table du dialogue.» Le blocage tant redouté semble s'éloigner. La Constitution, qui était en train d'être finalisée devra, elle, attendre encore un peu.

- L'auteur

- Sur le même sujet

- Réagir (9)

- PartagerPartager cet article

- Envoyer par mail Envoyer par mail

L'opposition tunisienne pousse Ennahda à ouvrir le dialogue

EN IMAGES - Le pouvoir a accepté la suspension des travaux de l'Assemblée constituante, au lendemain du rassemblement de dizaines de milliers de Tunisiens demandant sa dissolution et la démission du gouvernement dirigé par le parti islamiste Ennahda.

< Envoyer cet article par e-mail - Imprimer

- Haut de page

La rédaction vous conseille :

Thibaut Cavaillès

Sur le même sujet

- Tunisie

- Chokri Belaid

- Mohammed Brahmi

-

Par laura VANEL-COYTTE

La guerre des palaces est relancée

- Home ECONOMIE Entreprises

- Par Mathilde Visseyrias

- Publié le 02/08/2014 à 08:00

INFOGRAPHIE - Quatrième nouvel hôtel de luxe à Paris depuis 4 ans, le Peninsula a été inauguré vendredi. Le Plaza Athénée a rouvert après 10 mois de travaux. Bataille des anciens et modernes en vue.

Changement d'époque dans le monde feutré des palaces parisiens. Après quatre ans et demi de travaux, la chaîne asiatique Peninsula a inauguré vendredi à Paris sa première adresse en Europe. Près de l'Arc de triomphe, dans l'ancien Centre international de conférences du ministère des Affaires étrangères, l'hôtel veut s'imposer dans la catégorie des plus beaux établissements de France. Le même jour, avenue Montaigne, le Plaza Athénée, fleuron de l'hôtellerie parisienne, a discrètement rouvert, après dix mois de fermeture pour rénovation.

Ces deux événements marquent un véritable tournant dans la guerre des palaces. Depuis l'arrivée des chaînes asiatiques Raffles (octobre 2010), Shangri-La (fin 2010) et Mandarin Oriental (mi-2011), ces nouveaux venus défiaient surtout des vétérans de l'hôtellerie de luxe, au nom prestigieux mais nécessitant souvent un sérieux dépoussiérage.

La concurrence nouvelle a d'ailleurs contraint le Ritz, le Crillon, le Plaza Athénée et le Lutetia à fermer pour d'importants travaux. La seule façon de revenir dans la course, de fidéliser une clientèle exigeante et de conquérir de nouveaux adeptes avides de nouveautés. Le Plaza Athénée aurait dépensé 200 millions d'euros: 100 millions en immobilier et un montant équivalent de travaux. «Notre propriétaire a saisi l'opportunité de racheter 5000 mètres carrés contigus à l'hôtel avenue Montaigne, explique François Delahaye, directeur général du Plaza. Ces travaux vont nous permettre de générer plus de chiffre d'affaires sans augmenter nos frais fixes de façon importante.»

Le Plaza s'est doté de 17 chambres et suites supplémentaires, pour atteindre un total de 208, ainsi que d'un bar «décoiffant», selon François Delahaye. Et puisque dans les palaces aussi «qui dort dîne», le directeur mise également sur le retour d'Alain Ducasse avec un nouveau restaurant de poissons. L'hôtel, qui réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 80 millions d'euros, rouvre sans changer ses prix, «qui étaient en moyenne de 1180 euros la chambre quand nous avons fermé en octobre dernier», précise François Delahaye.

De son côté, le Peninsula - détenu à 80 % par le fonds Katara Hospitality et à 20 % par The Hongkong and Shanghai Hotels, propriétaire de la marque - propose un «prix d'ouverture attractif», entre 695 et 750 euros la chambre, selon le directeur général de l'hôtel, Nicolas Béliard. Mais il compte vite afficher des tarifs parmi les plus élevés de la profession, aux alentours de 1000 euros. Le tout, en atteignant la moyenne des taux d'occupation des palaces, de l'ordre de 70 %.

Deux à trois ans pour trouver son rythme

Une exigence logique pour un établissement figurant parmi les hôtels ayant coûté le plus cher au monde: 800 millions d'euros au total. «Un investissement financier pharaonique», reconnaît Nicolas Béliard, qui a rejoint il y a cinq ans le groupe Peninsula, dans son vaisseau amiral de Hongkong. S'il est conscient qu'il faut deux à trois ans pour un hôtel comme le sien pour trouver sa place et son rythme de croisière, le patron reste serein. Aux sceptiques, il rappelle les inquiétudes de la place parisienne, lorsqu'en 1999 avait été inauguré le Four Seasons (George V) et ses 245 chambres. «Quinze ans plus tard, le George V a sa place et le meilleur prix moyen», souligne Nicolas Béliard.

À l'été 2014, l'hôtellerie de luxe parisienne ne ressemble pourtant en rien à celle de 2000. Le nombre de chambres a depuis augmenté de façon spectaculaire. Selon l'Office du tourisme et des congrès de Paris, entre 2000 et 2015, l'offre très haut de gamme d'hôtels à Paris aura augmenté de 50 %, passant de 9 établissements (Ritz, Crillon, George V, Meurice, Royal Monceau, Bristol, Plaza Athénée, Prince de Galles, Lutetia) à 15 (les 9 hôtels précédents auxquels s'ajoutent Park Hyatt, Fouquet's Barrière, Shangri-La, Mandarin Oriental, Peninsula et Cheval Blanc). De 1639 chambres, cette petite industrie de luxe hôtelier sera ainsi passée à 2446 chambres en à peine quinze ans, selon l'office.

Jamais ouvertures et fermetures pour travaux n'ont été si nombreuses. Jamais l'arrivée d'une catégorie nouvelle d'hôteliers - tous asiatiques et inconnus en France - n'a autant bouleversé les habitudes de la profession. Celle-ci s'attend à de nouveaux changements. Après le Plaza Athénée, le Ritz et le Crillon vont rouvrir après d'importants travaux fin 2015, ce qui relancera encore la concurrence. Et un nouvel acteur devrait ensuite entrer dans la bataille: Cheval Blanc, dont l'ouverture (LVMH) dans l'ancienne Samaritaine est attendue à partir de 2016.

Visibilité accrue auprès des touristes asiatiques

Tous les acteurs, nouveaux et rénovés, réussiront-ils à trouver leur public? «Nous sommes en train de reprendre une place de choix en Europe, à l'heure où la demande est croissante, se félicite Fleur Pellerin, secrétaire d'État chargée de la promotion du Tourisme. Ces nombreuses ouvertures montrent bien que Paris reste la ville la plus désirée du monde. L'arrivée de ce groupe chinois, dont le cahier des charges prend en compte l'appétence d'une clientèle asiatique de plus en plus nombreuse, tout en jouant pleinement sur la mise en valeur du patrimoine et du savoir-faire français, est une bonne chose.»

Pour Nicolas Lefebvre, directeur général de l'Office du tourisme et des congrès de Paris, l'hôtellerie parisienne se devait d'évoluer. «Il y a un besoin de développer de façon générale l'hôtellerie à Paris, en particulier l'hôtellerie de luxe (environ 2000 chambres, sur 80.000 au total intra-muros), déclare-t-il. Les rénovations des palaces historiques et l'arrivée de nouvelles chaînes sont une bonne nouvelle. Cela répond à une demande, en croissance, d'une clientèle du Moyen-Orient, des États-Unis, d'Asie, et d'Amérique du Sud. Il manquait une offre, à la fois quantitativement et qualitativement.»

D'une manière générale, on assiste à une montée en gamme du parc hôtelier parisien depuis les années 1990, encouragée par la croissance du nombre de touristes dans la capitale depuis quinze ans. «Or, depuis une dizaine d'années, les Asiatiques sont les touristes dont la croissance a été la plus forte, souligne Thomas Deschamps, responsable des études à l'Office du tourisme de Paris. L'arrivée de quatre chaînes d'hôtels de luxe asiatiques rend encore plus visible notre destination auprès de ces marchés à fort potentiel.»

François Delahaye se montre confiant: «Nous sommes un pays politiquement stable. Cela fait venir des clients, qui choisissent Paris plutôt qu'Istanbul, Le Caire ou Beyrouth.»

La rédaction vous conseille :

- Un smartphone pour ouvrir sa chambre d'hôtel

- Tahiti cherche à faire revenir ses touristes grâce à des hôtels luxueux

- Les hôtels Marriott misent sur les salles de réunion intelligentes

http://www.lefigaro.fr/societes/2014/08/02/20005-20140802ARTFIG00014-la-guerre-des-palaces-est-relancee.php

-

Par laura VANEL-COYTTE

Bataille de visions autour du Grand Palais

LE MONDE | 13.02.2014 à 08h31 • Mis à jour le 13.02.2014 à 09h48 | Par Jean-Jacques Larrochelle

Vue d'artiste du square Jean Perrin, future entrée du public (hors Nef) pour les galeries d’expositions et le Palais de la Découverte. | IMAGE LAN, RENDU DIALOGUE COMPÉTITIF. LAN, 2014

La réaction n'a pas tardé. Sitôt annoncé, le 3 février, le nom de l'équipe d'architectes, l'agence LAN (Local Architecture Network), chargée de l'aménagement du Grand Palais à Paris, Jean-Jacques Aillagon, ministre de la culture de Jacques Chirac entre 2002 et 2004, a livré sa vision de l'affaire. « Occasion manquée au Grand Palais » : ainsi était titrée, le 6 février, la chronique hebdomadaire qu'il tient dans le quotidien L'Opinion.

L'équipe LAN a remporté l'appel d'offres pour un projet d'ampleur, avec des travaux prévus sur environ six ans à partir de 2018 : la restauration et l'aménagement de la totalité du site, y compris le Palais de la découverte (consacré à la science).

Il s'agit, après les travaux sur la verrière, les façades et les fondations achevés en 2007, de rénover le reste du bâtiment, de le mettre aux normes muséales et de parfaire la régulation thermique. Enfin, le projet de l'agence LAN prévoit de redessiner toute la circulation pour créer une continuité entre la nef (sous la verrière), les galeries nationales, où ont lieu les grandes expositions, et le Palais de la découverte.

Jean-Jacques Aillagon ne conteste pas les qualités de l'agence LAN, « un bon choix », selon lui, mais plutôt le montage économique et l'orientation des contenus du lieu adoptés par le président de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais (RMN-GP), Jean-Paul Cluzel. Il lui reproche un « manque de vigueur » et une « pusillanimité » : à ce projet coûteux basé sur l'autofinancement, lui aurait préféré une implication plus importante du privé.

« Même si l'établissement gestionnaire de ce vaste bâtiment (…) se propose de dégager sur le bénéfice de son exploitation une part du financement de l'opération, écrit Jean-Jacques Aillagon, on sait que celle-là pèsera significativement sur les crédits du ministère de la culture. » L'ancien président du château de Versailles (2007-2011) relance l'hypothèse qu'il avait mise en œuvre pour le Grand Palais lorsqu'il était maître de la Rue de Valois : « Déléguer à un opérateur privé l'exploitation de la partie commerciale du bâtiment – à charge pour lui de financer, outre les travaux dont il aurait besoin, ceux du réaménagement des galeries nationales d'exposition d'art, qui seraient restées sous la responsabilité de l'Etat. »

Vue d'artiste de la rue des Palais. Un déambulatoire destiné à relier la Grande Nef et le Palais de la découverte. | IMAGE LAN, RENDU DIALOGUE COMPÉTITIF. LAN, 2014

Vue d'artiste de la rue des Palais. Un déambulatoire destiné à relier la Grande Nef et le Palais de la découverte. | IMAGE LAN, RENDU DIALOGUE COMPÉTITIF. LAN, 2014Dans le scénario économique de Jean-Paul Cluzel, les travaux d'aménagement, d'un montant total estimé à 130 millions d'euros, hors taxes, permettront d'augmenter la capacité d'accueil du Grand Palais de 13 000 personnes à 22 000 personnes. Grâce à cette fréquentation en hausse, la capacité d'autofinancement (CAF) de la RMN-GP, qui est aujourd'hui de 9,4 millions d'euros, passerait à 22,6 millions d'euros. Une augmentation qui devrait permettre de rembourser un emprunt de 228 millions d'euros sur une période de vingt à trente ans.

REFONTE DU GRAND PALAIS

Interrogé, Jean-Paul Cluzel reconnaît que l'on peut trouver « tout à fait admissible » un projet tel que celui de M. Aillagon, mais, selon lui, « ça n'est plus un projet culturel de service public ».

Le président de la RMN-GP dit avoir reçu les groupements privés qui, déjà, avaient « démarché » l'ancien ministre de la culture. Et avoir décliné leurs suggestions. « Tous les groupements proposaient une excavation d'ampleur de la Grande Nef afin d'y installer deux importants auditoriums. » Selon lui, « le Grand Palais devenait une sorte de centre de congrès, ce qui entraînait des tarifs d'exploitation très élevés en lien avec l'importance des travaux. Les galeries nationales étaient réduites au bon vouloir d'un tiers : la vocation du bâtiment n'allait plus être essentiellement culturelle. » Pour Jean-Paul Cluzel, « ce projet de partenariat public-privé » n'a qu'une seule visée « mercantiliste ».

Dans sa chronique, Jean-Jacques Aillagon ne se limite pas aux seuls aspects financiers. Il en appelle aussi à une refonte du rôle du Grand Palais. Pour lui, les activités du Palais de la découverte auraient dû déménager vers la Cité des sciences et de l'industrie « afin de consolider, à La Villette, un grand pôle de culture scientifique, plaide-t-il. Le Palais de la découverte et la Cité relèvent d'ailleurs désormais du même établissement public, Universciences. Encore eut-il fallu savoir arbitrer avec plus de vigueur entre les points de vue contraires des deux ministères de tutelle, la culture et la recherche ».

Jean-Paul Cluzel, lui, défend son projet, celui d'un Grand Palais dans lequel voisinent les arts et les sciences. « Je suis parti du fait que l'on gardait le Palais de la découverte, explique-t-il. Cela avait fait l'objet de discussions avec le précédent gouvernement. » Le fait de vouloir maintenir le lien entre ces deux entités, qui feront entrée commune, et leurs publics respectifs d'âges très différents est un facteur qu'il juge « cohérent. Et sur lequel le gouvernement actuel insiste : l'éducation artistique vers les jeunes »

-

Par laura VANEL-COYTTE

L'artiste JR entre au Panthéon

- Home CULTURE Culture

- Par Claire Bommelaer

- Publié le 25/02/2014 à 06:00

L'artiste JR sur un échafaudage, à Paris. Une bâche protégera la coupole du Panthéon. Elle sera constellée de milliers de portraits d'anonymes, pris par JR dans un camion Photomaton. Crédits photo : Cécile Dessertine

Le photographe va créer une installation sur la coupole et à l'intérieur du monument qui restera le temps des travaux.

Certains monuments respectables de Paris ont cédé leurs façades à de grandes marques, se masquant temporairement derrière d'immenses bâches publicitaires. Le Panthéon, dont la restauration est le chantier de la décennie, va à rebours de cette tendance très prosaïque. À partir d'avril, et tout le temps nécessaire aux travaux, il va prêter ses murs à une immense performance d'art contemporain. L'artiste français vedette JR - qui avec ses immuables lunettes noires et son Stetson n'est plus très loin de constituer une marque - va mener un projet titanesque, en visibilité dans toute la capitale.

Dans un mois et demi, une bâche d'un style nouveau protégera la coupole du Panthéon. Elle sera constellée de milliers de portraits d'anonymes, pris par JR dans un camion Photomaton. L'œuvre se poursuivra à l'intérieur de l'édifice, à la manière d'un Christo qui emballa le Pont-Neuf en 1985.

JR, même pas 30 ans et déjà star, explique son projet par sa volonté de faire entrer tout un chacun au Panthéon. Alors que François Hollande vient d'annoncer quatre nouvelles panthéonisations, voici M. Tout-le-Monde appelé à côtoyer, de manière éphémère, la cohorte des grands hommes. L'immense bâche aux mille faces noires et blanches devrait «faire» polémique, selon l'expression consacrée. Dans ce quartier sage de Paris, les happenings contemporains ne sont pas légion. Et l'occupation, même partielle, de l'intérieur par de l'art monumental, non loin de la tombe de Voltaire ou de Victor Hugo, peut dérouter.

Un souhait de François Hollande

Mais la commande répond aussi au souhait du président de la République de redonner un souffle au Panthéon - monument mal aimé des touristes, et dont la symbolique à tendance à connaître un certain flottement. «J'ai fait appel à JR car il me semble que sa démarche participative et humaniste fait écho aux valeurs portées par le Panthéon, avance Philippe Belaval, président du Centre des monuments nationaux. Je ne souhaitais de toute manière pas afficher une marque de publicité sur un monument consacré à la République et dans lequel des hommes reposent.» Le projet de JR est financé par un mécène privé dont le nom n'a pas été communiqué (et non pas par la galerie qui le représente), et ne coûtera donc rien à l'État. C'est aussi bien ainsi. Car le Panthéon s'effrite petit à petit, et une étude montre qu'il faudrait près de 100 millions d'euros pour le consolider définitivement.

Le Panthéon s'effrite petit à petit, et une étude montre qu'il faudrait près de 100 millions d'euros pour le consolider définitivement

19 millions ont été déjà été débloqués pour le dôme haut de 82 mètres et dont la restauration est une prouesse technique observée par l'Europe entière. En tout, 10 500 m2 de surface de pierre vont être nettoyés et 6 000 m2, rejointoyés. Afin d'atteindre le haut du dôme, d'immenses échafaudages ont été apposés et des micro-pieux de 17 mètres de profondeur ont été enfoncés dans le sol pour leur servir de fondation.

Dans un monde idéal et sans contraintes budgétaires, viendrait ensuite le temps de la restauration du péristyle, de la façade extérieur puis de l'intérieur. «Pour l'instant, nous n'avons pas le budget pour cette seconde tranche de travaux», admet Philippe Belaval. À moins que la visibilité internationale donnée par le travail de JR ne serve aussi à attirer l'œil des mécènes?

- L'auteur

- Sur le même sujet

- Réagir (1)

- PartagerPartager cet article

- Envoyer par mail

L'artiste JR entre au Panthéon

Le photographe va créer une installation sur la coupole et à l'intérieur du monument qui restera le temps des travaux.

< Envoyer cet article par e-mail - Imprimer

- Haut de page

Ses derniers articles

- L'artiste JR entre au Panthéon

- Quand les châteaux font du charme aux hôtels

-

-

Par laura VANEL-COYTTE

Amphithéâtre d'Arles

L'amphithéâtre d'Arles © Ville d’Arles

© Office de Tourisme d'Arles

© Office de Tourisme d'Arles

© Office de Tourisme d'ArlesL’amphithéâtre est le monument romain le plus important de l’ancienne colonie romaine qui nous soit permis d’admirer, quelque deux millénaires après son édification. Son architecture est entièrement conçue en rapport avec sa vocation de lieu à grands spectacles, accueillant un nombreux public. Dans leur élévation initiale, les gradins pouvaient recevoir environ 210'000 spectateurs, dont les flux étaient savamment organisés par un réseau de portes, galeries et escaliers, sur plusieurs étages. Devenu dès le début du Moyen Age une véritable ville close et fortifiée, l’édifice ne fut dégagé qu’au XIXe siècle. Il retrouva alors, pour partie, sa fonction initiale, notamment avec la tauromachie, ce qui lui vaut sont appellation courante actuelle d’«Arènes». C’est aujourd’hui le monument de la ville le plus visité, portant ainsi l’image d’Arles dans le monde entier.

Avec un grand axe de 136 mètres de longueur et un petit axe de 107 mètres, l'amphithéâtre d'Arles est légèrement plus grand que celui de Nîmes et occupe le vingtième rang parmi ceux du monde romain. Il a une forme d’ellipse. La façade comprend deux niveaux de soixante arcades en plein cintre, séparés par des piédroits massifs de section rectangulaire. Une ouverture plus large souligne les extrémités des deux axes du monument. L'entrée principale ne se trouvait pas au nord comme aujourd'hui, mais du coté ouest où l'on voit les vestiges d'un escalier donnant sur la ville. La cavea, espace réservé aux spectateurs, comprenait 34 gradins, divisés en quatre séries : les maeniana, où les spectateurs étaient répartis selon leur rang social. On estime la capacité initiale du monument à quelque 21 000 personnes. Pour permettre aux visiteurs d'accéder aux différents gradins, avait été développé un ingénieux dispositif de galeries circulaires, de passages horizontaux, et d'escaliers disposés alternativement. Au rez-de-chaussée, la galerie extérieure est particulièrement remarquable, notamment par sa couverture de grandes dalles monolithes. Elle donnait accès à une galerie intérieure, voûtée en plein cintre, qui s'ouvrait sur le premier maenianum et sur la partie basse du deuxième.

De la galerie extérieure, des escaliers permettaient également d'atteindre le premier entresol, d'où on avait accès soit au deuxième maenanium, soit à la galerie extérieure du premier étage. Ce système de circulation verticale et horizontale permettait ainsi d'atteindre le niveau le plus élevé de l'édifice. Un attique, aujourd'hui disparu, surmontait la façade : là étaient fixés les mâts servant à tendre un velum destiné à protéger les spectateurs du soleil. La partie centrale réservée aux jeux et combats (l'arène proprement dite) était séparée des gradins par un mur soigneusement appareillé : le mur du podium revêtu de grandes dalles de pierre. Le sol de la piste était plus élevé d'environ 2 mètres que le niveau actuel. Il était en effet formé d'un plancher en bois, dont les lames reposaient sur un bourrelet de pierre, au sommet de la partie inférieure du podium. La machinerie nécessaire aux spectacles logeait entre les murs et socles qui assuraient la stabilité de l'arène..Historique par VilleArles Après la première urbanisation augustéenne" des dernières décennies du Ier siècle, durant la dynastie flavienne (69-96 après J.-C.), la ville va littéralement éclater et déborder par-delà le corset désormais trop étroit des remparts initialement élevés sous le principat d'Auguste. Cette expansion est due à une phase de prospérité liée à une intense activité économique, notamment commerciale. Hormis le quartier de Trinquetaille, c’est sur la rive gauche que les transformations de cette période sont les plus évidentes. C'est bien l'amphithéâtre qui domine, au sens propre du terme, la physionomie de la nouvelle cité arlésienne. L'ampleur du monument, les contraintes techniques de la topographie (voire un nouveau parti pris urbanistique ?) font que l'amphithéâtre remettra en cause le quadrillage de la voirie originelle, oblique par rapport à cette dernière. Dès la fin de l'Antiquité, l'édifice a servi de lieu d'habitation avant de devenir l'un des refuges pour la population en des périodes plus troublées.

Au Moyen Age la défense a été renforcée par quatre tours. L'amphithéâtre devint alors une véritable petite ville avec rues, place, églises. En 1735, le conseil de ville décide d’interdire la restauration des maisons en ruine à l’intérieur du monument. Des initiatives sont alors prises pour libérer l’édifice de cette occupation parasite, mais la physionomie des lieux évolue peu. Le XIXe siècle est la grande époque de restauration du monument.

En 1822, la municipalité d’Arles se dote d’une commission des fouilles pour diriger et suivre les travaux de l’amphithéâtre et du théâtre antique. Il faudra cependant attendre 1825 pour que l’administration de Meiffren-Laugier, baron de Chartrouse, maire de 1824 à 1830, concrétise le grand projet de dégagement du site. Débute alors l’expropriation des propriétaires des 212 maisons construites à l’intérieur et contre la façade, puis leur démolition. Les travaux ne furent achevés qu’en 1844 et les restaurations commencèrent. les campagnes successives de restauration C’est en août 1822 que démarre la grande «affaire» du XIXe siècle arlésien : le dégagement et la restauration des monuments romains. Ce cap important pris par la municipalité restera une volonté majeure pendant 100 ans. Elle se donne donc les moyens d’aboutir et se bat pour obtenir des fonds. Au total, prés de quatre cent trente mille francs-or seront engagés pour les travaux de l’amphithéâtre, somme considérable pour l’époque. Ainsi, tout au long du XIXe siècle, plusieurs campagnes de travaux successives sont menées, sans solution de continuité, sous la direction de divers architectes. L’édifice, dont le démantèlement a mis à nu la cavea antique, se retrouve alors sans protection contre les effets destructeurs de l’érosion pluviale et éolienne. Dès 1863, l’architecte en chef Questel rédige un rapport montrant l’urgence de traiter ce problème, ainsi qu’une vaste campagne de restauration qui trouvera son prolongement jusqu’au milieu du XXe siècle. A la fin de ce même siècle sont conduits des travaux d’entretien réguliers, de relevés, ainsi que la restauration d’une travée. A partir de 2000, une vaste campagne de restauration démarre dans le cadre du Plan Patrimoine Antique. -

Par laura VANEL-COYTTE

L'université de Lyon traque les étudiants plagiaires

Les 12 établissements de l'Académie de Lyon vont s'équiper de Compilatio.net, un logiciel qui détecte automatiquement les copier-coller dans les devoirs des étudiants.

Hélène Puel , 01net., le 01/10/2007 à 18h05

Nombre de compositions estudiantines puiseraient leur inspiration sur Internet. Un peu trop au goût des enseignants. Aussi, 12 établissements supérieurs de l'Académie de Lyon, dont les écoles d'ingénieurs l'Isara, l'Insa, et l'université catholique de Lyon vont s'équiper du logiciel de recherche de plagiat, Compilatio.net. Au total, les copies de plus de 100 000 étudiants vont être placées sous surveillance.

D'après une enquête réalisée par Six Degrés, le fournisseur de compilatio.net, et l'éditeur d'analyses de données Sphinx Developpement auprès de 120 professeurs et de 1 200 étudiants de l'université de Lyon, la Toile mondiale est la première source de documentation pour les travaux universitaires. Et ce, devant les bibliothèques. Internet représente 65 % des ressources utilisées par les élèves de ces établissements supérieurs. Souvent, la documentation en ligne devient plagiat puisque 79,5 % des étudiants déclarent avoir recours au copier-coller, sans indiquer la source des citations. Un fait confirmé par les enseignants puisqu'ils confirment à 90 % avoir déjà été confrontés à ce phénomène.

« La plupart d'entre nous se doutaient que cette pratique était élevée, mais nous avions du mal à la quantifier. De temps en temps nous prenions un étudiant la main dans le sac, quand le changement de style dans la copie était trop brutal, ou quand le devoir était d'un niveau supérieur à celui de l'élève », commente Alain Gay, professeur d'informatique à l'Isara.

Inculquer de bonnes pratiques aux élèves

L'étude a permis au corps enseignant de mesurer l'ampleur du phénomène. Au sein de l'école d'ingénieurs, les élèves ne précisent pas l'origine d'une citation sur quatre. Pire, 8 % d'entre eux affirment avoir déjà acheté des travaux clés en main sur le Web.

Les étudiants indiquent emprunter à Internet par « facilité » et « manque de temps » dans les travaux peu importants. En revanche, le copier-coller serait peu utilisé pour les rapports majeurs comme le rapport de fin d'études.

Le corps enseignant de l'Isara ne souhaite pas que Compilatio.net soit perçu par élèves comme un outil pour les traquer. Il espère plutôt leur inculquer les bonnes pratiques de la documentation, avec la mise entre guillemets et l'indication de la source de toute citation.

« Néanmoins, l'implémentation de cet outil devrait avoir un effet dissuasif, convient Alain Gay. Il est trop tôt pour dire quelles seront les conséquences pour un élève pris sur le fait. Dans le cadre de la commission pédagogique, un groupe de travail consacré au plagiat doit définir une règle écrite et pourquoi pas mettre en place des sanctions. »

Reste que pour contourner Compilatio.net, les étudiants pourront faire appel à un autre logiciel de Six Degrés : l e pompotron, une application pour vérifier que toutes les sources sont bien spécifiées. D'ici à ce que certains y voient une manière de pomper astucieusement...

http://www.01net.com/editorial/360119/l-universite-de-lyon-traque-les-etudiants-plagiaires/

-

Par laura VANEL-COYTTE

Un projet de musée du vaudou à Strasbourg

Un musée du vaudou à Strasbourg ? L'idée, de prime abord insolite, est portée très sérieusement par l'ancien PDG des brasseries Fischer et Adelshoffen, Marc Arbogast, propriétaire d'une exceptionnelle collection d'objets vaudou africains.

Un musée du vaudou à Strasbourg ? L'idée, de prime abord insolite, est portée très sérieusement par l'ancien PDG des brasseries Fischer et Adelshoffen, Marc Arbogast, propriétaire d'une exceptionnelle collection d'objets vaudou africains. Grand amateur de safaris, Marc Arbogast raconte avoir commencé à glaner fétiches et statuettes au hasard de chasses africaines, avant d'acheter en 2007 356 pièces au collectionneur et journaliste Jean-Jacques Mandel, un fonds qu'il n'a cessé d'enrichir depuis.

Grand amateur de safaris, Marc Arbogast raconte avoir commencé à glaner fétiches et statuettes au hasard de chasses africaines, avant d'acheter en 2007 356 pièces au collectionneur et journaliste Jean-Jacques Mandel, un fonds qu'il n'a cessé d'enrichir depuis. Né dans l'ancien royaume du Dahomey (sud de l'actuel Bénin), le culte vaudou s'est propagé avec la traite des esclaves jusqu'aux Caraïbes et en Amérique.

Né dans l'ancien royaume du Dahomey (sud de l'actuel Bénin), le culte vaudou s'est propagé avec la traite des esclaves jusqu'aux Caraïbes et en Amérique.AFP - Un musée du vaudou à Strasbourg ? L'idée, de prime abord insolite, est portée très sérieusement par l'ancien PDG des brasseries Fischer et Adelshoffen, Marc Arbogast, propriétaire d'une exceptionnelle collection d'objets vaudou africains.

Les visiteurs de l'exposition "Les Maîtres du désordre", qui vient de s'achever au musée du Quai Branly à Paris, ont pu en apprécier un échantillon d'une quinzaine de pièces, accompagnées d'un cartouche: "Musée vaudou, Strasbourg".

Celui-ci est pourtant encore dans les limbes. Marc Arbogast entrepose pour l'instant les quelque 830 pièces de sa collection, principalement issues du Togo et du Bénin, en un lieu tenu secret dans le centre de Strasbourg.

Jamais avare d'une anecdote, le bouillonnant homme d'affaires en montre avec passion les différentes pièces: crânes de prêtres bokono, autels des ancêtres (ou asen), fétiches bocio - maléfiques ou bénéfiques - destinés à obtenir la réalisation d'un voeu, costumes Egungun dans lesquels reviennent les ancêtres, représentations des dieux du panthéon vaudou.

"Il y a quelque chose de beau dans la cruauté et la laideur de ces objets. Et puis chacun est une composition, un assemblage, dans une démarche très proche de l'art contemporain", souligne-t-il.

Ossements animaux ou humains, bois, ficelles, clous, cadenas, lames, le tout recouvert d'une couche de matières sacrificielles: de nombreuses pièces sont un "rébus" qu'il faut décoder.

"Nous sommes en train de travailler avec des prêtres pour essayer de reconstituer ces rébus. Nous aimerions aussi, dans le cadre du centre de recherche du musée, travailler sur la pharmacopée du vaudou", explique le collectionneur.

Un château d'eau néo-médiéval

Grand amateur de safaris, Marc Arbogast raconte avoir commencé à glaner fétiches et statuettes au hasard de chasses africaines, avant d'acheter en 2007 356 pièces au collectionneur et journaliste Jean-Jacques Mandel, un fonds qu'il n'a cessé d'enrichir depuis.

Le projet d'un musée est né, et Marc Arbogast a acquis pour l'accueillir un château d'eau à l'abandon, dont les cuves servaient dans le temps de réservoir pour alimenter les locomotives à vapeur. Construit en 1878, l'édifice classé monument historique dresse sa silhouette néo-médiévale près de la gare de Strasbourg.

Le collectionneur a associé à sa démarche deux spécialistes: Nanette Snoep, conservatrice au musée du Quai Branly, qui serait chargée de la sélection des oeuvres exposées, et Bernard Müller, chercheur en anthropologie à l'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), pour la programmation et les publics.

"La collection de Marc Arbogast est unique en Europe dans le domaine de l'art vaudou, excepté celle de Jacques Kerchache" (montrée à la Fondation Cartier en 2011), souligne ce chercheur. "Un musée permettrait d'aller au-delà des clichés et de comprendre cette religion bien vivante qu'est le vaudou", ajoute-t-il.

Mais l'ouverture au plus grand nombre n'est pas acquise. Après avoir longtemps attendu l'accord des Monuments nationaux pour les travaux de réhabilitation, Marc Arbogast peine à obtenir un soutien financier des pouvoirs publics, dont il souhaiterait qu'ils prennent en charge un tiers du coût des travaux d'aménagement (800 à 850.000 euros) et les frais de fonctionnement (150.000 euros annuels).

"Sinon, cela deviendra un musée privé", prévient-il. Les travaux devant permettre l'ouverture de ce musée privé, au moins dans un premier temps, seront lancés fin août pour une inauguration en 2013.

Né dans l'ancien royaume du Dahomey (sud de l'actuel Bénin), le culte vaudou s'est propagé avec la traite des esclaves jusqu'aux Caraïbes et en Amérique

http://www.france24.com/fr/20120811-projet-musee-vaudou-a-strasbourg

-

Par laura VANEL-COYTTE

Cathédrale Saint-Fulcran de Lodève

Les origines de la cathédrale de Lodève, primitivement dédiée à Saint Géniès, remontent aux Ve et VIe siècles. Saint Fulcran, célèbre évêque du Xe s., construit la cathédrale romane (consacrée en 975) ; il ne conserve qu'une partie de l'église précédente qui, renforcée, devient la crypte du nouvel édifice. Elle existe toujours sous le chœur gothique.

L'édifice actuel remplace l'église de Saint Fulcran, dont il reste quelques assises, côté sud, et de nombreux chapiteaux, dans le cloître. Les travaux ont débuté au milieu du XIIIe s., par la construction du massif clocher, accolé à l'église de 975. On passe ensuite, entre 1290 et 1318, à l'édification du magnifique chœur à vaisseau unique.

La nef, quant à elle, est élevée avec des bas-côtés, pour prolonger la chapelle nord du chœur, construite à la suite de l'union de la paroisse Saint André avec la cathédrale. Au XVe s., des chapelles sont édifiées entre les contreforts ; le cloître est débuté à la même époque. Le vocable de Saint Fulcran supplante officiellement celui de Saint Géniès, la ferveur populaire attribuant de nombreux miracles au défunt évêque.

crypte de la cathédrale

Les Protestants prennent en juillet 1573 la cathédrale, dont ils détruisent la nef, certainement pour isoler le clocher, véritable donjon stratégique. Le corps de Saint Fulcran, jusqu'alors préservé, est découpé sur l'étal d'un boucher. Après la récupération de la ville par les Catholiques, on dresse une simple palissade entre le chœur préservé et la nef ruinée. Il faut attendre l'épiscopat de Plantavit de La Pause pour qu'ait lieu une reconstruction à l'identique de la nef (1634-1643). Le cloître sera reconstruit par les chanoines à la fin du XVIIe siècle. Au XVIIIe, la tribune et le grand orgue sont construits, le chœur somptueusement aménagé par Mgr de Fumel. A la Révolution, le diocèse de Lodève est supprimé; la cathédrale est transformée en magasin à fourrages, son mobilier dévasté à l'exception du grand-orgue ; elle échappe de peu à la démolition.

D'importants travaux de restauration et d'embellissement sont effectués au XIXe ; les contreforts du chœur sont consolidés, la chapelle des reliques est construite. L'archiprêtre Beaupillier s'attache à embellir l'intérieur de la cathédrale: il est à l'origine de la réouverture des baies du chœur (occultées depuis le XVIe s.) et de la mise en place des superbes vitraux de Mauvemay (1856). La grande chaire néogothique, trois fois primée à l'Exposition Universelle de Paris est installée en 1867.

Au XXème siècle, d'importants travaux sont réalisés: les abords de la cathédrale, enclavée dans des bâtiments parasites, sont dégagés; la porte des Evêques, qui était murée, est rouverte. L'intérieur de l'église est débarrassé de ces enduits, ce qui révèle la superbe polychromie des matériaux employés pour la construction de la voûte du vaisseau principal (ogives de grès et voûtains de tuf).

Actuellement, une restauration générale, étalée sur cinq ans, est à l'étude. Elle devrait s'achever par l'aménagement d'une salle de Trésor dans l'ancienne salle capitulaire.http://architecture.relig.free.fr/lodeve.htm

Beaucoup d'autres photos prises à Lodève et ses environs que je mettrai peut-être ici...

Et n'oubliez pas de cliquer sur les bannières de mes livres sur ce blog car c'est aussi un blog d'auteure...

-

Par laura VANEL-COYTTE

Ouste créations

OUSTE n°15 – conspiration 2007, ed. Féroce Marquise/Dernier Télégramme, 100 p. ISBN: 978-2-917136-03-4, 10 €.

Présentation :

Ce numéro de Ouste est pour plusieurs raisons remarquables : tout d’abord, Féroce Marquise, l’association d’Hervé Brunaux a travaillé avec Le Dernier Télégramme, dont nous avons présenté sur libr-critique plusieurs titres, dont l’excellent Cargo Culte d’Emmanuel Rabu. Ce partenariat entre deux associations proches régionalement (Limoges et Périgueux) montre une dynamique dont nous nous réjouissons, et se propose aussi certainement comme une possibilité de mobilisation de moyens plus efficaces pour défendre la poésie contemporaine. La revue est donc co-éditée entre ces deux associations, et adopte un nouveau format, plus petit, compact, léger, comme un petit livre de poche à emporter avec soi. La couverture glacée offre un beau collage de Villeglé, et au dos l’affiche de Expoésie réalisée par Combas.

l’association d’Hervé Brunaux a travaillé avec Le Dernier Télégramme, dont nous avons présenté sur libr-critique plusieurs titres, dont l’excellent Cargo Culte d’Emmanuel Rabu. Ce partenariat entre deux associations proches régionalement (Limoges et Périgueux) montre une dynamique dont nous nous réjouissons, et se propose aussi certainement comme une possibilité de mobilisation de moyens plus efficaces pour défendre la poésie contemporaine. La revue est donc co-éditée entre ces deux associations, et adopte un nouveau format, plus petit, compact, léger, comme un petit livre de poche à emporter avec soi. La couverture glacée offre un beau collage de Villeglé, et au dos l’affiche de Expoésie réalisée par Combas.Ce numéro est aussi étonnant de par le nombre d’auteurs qu’il rassemble : 68 ! Il a quelque chose de l’ordre de l’anthologie, et en même temps il y échappe, par son caractère plus léger, plus dynamique. Parmi ces 68 auteurs, on retrouvera de nombreux écrivains invités au festival Expoésie comme Charles Pennequin, Julien Blaine, Antoine Boute, Edith Azam, Olivier Cadiot, Alain Veinstein, Katalin Molnar, ainsi que des poètes et performeurs confirmés et reconnus comme Démosthène Agrafiotis, Nicola Frangione, Esther Ferrer, Jean-Luc Parant, Fernando Aguiar, Elvira Santamaria, Georges Hassoméris, Clemente Padin, Michel Giroud. Cette génération côtoient des écrivains plus jeunes comme Philippe Boisnard, Franck Doyen, Pierre Escot, Laurence Denimal, Laurent Albarracin, Marie Delvigne, ainsi que nouveaux noms, Julien Lereusteux, Rorik Dupuis, Stéphane Riegel, dont on découvre les travaux … La revue est constituée essentiellement de textes trés courts, une à deux pages, tous les textes ne font pas corps, leur qualité est assez inégale, certains auteurs comme Adeline Baldachino, Joana Mico, Guillaume Vivier, ou Amandine Marembert dénotent même un peu, mais l’ensemble reste de bonne facture, ce qui n’était pas a priori un pari évident au vue du nombre de contributions et de leur taille.

Ce qui est intéressant, c’est de voir comment certains travaux se répondent entre eux, les recherches de poètes (Fernando Aguiar, Alain Robinet, Clemente Padin, Bartolomé Ferrando, thierry Thillier, Lucien Suel…) faisant écho à celles de plus jeunes (Hervé Brunaux, Emmanuelle Lauer, Quentin Perrochon,…) pour tisser des résonnances inter-générationnelles, notamment parmi les nombreux travaux visuels, de poésie concrète, de collages et autres fac-similé. On retiendra entre autres l’énergie folle du texte d’Antoine Boute, le trés beau texte d’amour de Kristell Loquet, les exclamations phonétiques de Katalin Molnar, la PTT (la Poésie Totalement Totale) de Michel Giroud, le nouveau travail de Laurence Denimal, qui poursuit la description de son quotidien, codifié comme dans son Joubor, mais de façon plus narrative et plus lisible, ce qui donne une sorte de journal intime tout à fait étonnant dans l’écriture, et trés intéressant.

>Ouste, par sa sortie, est un écho papier et annonce le festival Expoésie, dont nous annonçons dès à présent, qu’il sera en partie retransmis sur internet par nos soins. Cette retransmission en quasi direct aura lieu sur Libr-critique.com, sur Vlog-trotter.org et via iTunes, pourra être suivi en videopodcast sur les iPod.

Tags:dernier-télégramme, expoesie, feroce-marquise, herve-brunaux, livre-revue, ouste

« [Chronique] Chloé Delaume ou l’alteregographie | [Expoésie] Programme du festival Expoésie à Périgueux »

[10 Postes en relations]

- [Expoésie] Programme du festival Expoésie à Périgueux

- [Festival] EXPOESIE à Périgueux

- [Video] Les 10 ans de OUSTE à la galerie N’a qu’1 oeil [1/2]

- [Expoésie] interview de Hervé Brunaux

- [revue] la revue Ouste, n°14

- [Expoésie-2009] Entretien vidéo Éric Blanco

- [Expoésie-2009] Entretien vidéo avec Sébastien Lespinasse (2/2)

- [Expoésie-2009] Entretien vidéo avec Sébastien Lespinasse (1/2)

- [Expoésie-vidéo] Sébastien Lespinasse (2/2)

- [Expoésie-vidéo] Lecture de Sébastien Lespinasse [1/2]

-

Par laura VANEL-COYTTE

Les bâtiments novateurs de Brasilia sont fatigués

Une grande déception attend les visiteurs venus à la découverte de Brasilia. Les principaux monuments à l'origine de sa renommée, ne sont pas ouverts au public, ils sont même devenus parfois invisibles ! En raison du 50e anniversaire de la capitale du Brésil, renommée pour ses bâtiments futuristes et visionnaires, qui sera célébré le 21 avril 2010, des gros travaux ont été lancés, tous en même temps.AFP/EVARISTO SA

Une grande déception attend les visiteurs venus à la découverte de Brasilia. Les principaux monuments à l'origine de sa renommée, ne sont pas ouverts au public, ils sont même devenus parfois invisibles ! En raison du 50e anniversaire de la capitale du Brésil, renommée pour ses bâtiments futuristes et visionnaires, qui sera célébré le 21 avril 2010, des gros travaux ont été lancés, tous en même temps.AFP/EVARISTO SALa cathédrale de Brasilia, dessinée par l'architecte Oscar Niemeyer.

L'élégante et arrondie cathédrale dessinée par Oscar Niemeyer, l'architecte des grandes oeuvres de cette ville planifiée, est dissimulée sous une bâche blanche, et des panneaux d'aluminium bloquent son accès souterrain par le couloir de marbre noir. Dix ans après le Jubilée de l'Eglise catholique, la cathédrale subit de nouveaux travaux. Cette fois, les vitraux de la Française Marianne Peretti doivent être remplacés ; certains viendront d'Allemagne.

Autre chantier, celui du palais du président du Brésil. Sur la place des Trois-Pouvoirs, le Planalto sans vitre, semble révéler son squelette. La fameuse rampe de marbre blanc, sur laquelle sont accueillis les chefs d'Etat étrangers, est dissimulée par des panneaux où s'exposent des photos en noir et blanc de la construction, entre 1957 et 1960.

Installé depuis plusieurs mois au Centre culturel de la Banque du Brésil voisin, le président Luiz Inácio Lula da Silva avait un jour confié travailler "dans une vraie favela". Le palais du Planalto n'avait jamais subi de rénovation : les fils et câbles couraient ou pendaient le long des murs de béton gris. Les travaux vont remédier à ce problème, et mettre le bureau du chef de l'Etat aux normes de sécurité.

Sur cette même place, le "panthéon de la patrie" est fermé au public depuis plusieurs mois, son périmètre étant présenté comme "dangereux". Malgré sa récente inauguration, en 1986, l'édifice en forme de colombe, perd son revêtement de marbre blanc.

La "pyramide aztèque" du Théâtre national a, elle, perdu les volumes de béton blanc des murs latéraux, créés par l'artiste Athos Bulcão. Les formes irrégulières ont été décrochées il y a deux ans, et pas encore replacées, "pour des problèmes bureaucratiques."

L'eau s'infiltre

Les bâtiments de Brasilia ont pour la plupart un air fatigué. "Cela s'explique par la rapidité de leur exécution, estime Alfredo Gastal, responsable de l'Institut du patrimoine historique (Iphan). La technologie du béton armé n'en était alors qu'à ses débuts, il y a eu des excès de barres de fer dans les structures, où l'eau s'infiltre et engendre la rouille."

Le manque d'entretien est flagrant, par exemple à l'Igrejinha, la chapelle dédiée à Fatima inaugurée en 1958. Des azulejos d'Athos Bulcão sont cassés, endommagés, salis par des tags.

Ajoutons que Brasilia est aujourd'hui un immense chantier de voirie : avec un nombre grandissant de véhicules (9 000 immatriculations nouvelles chaque mois), des avenues sont en train d'être élargies, sans résoudre les engorgements. "Les voitures risquent d'étouffer cette ville inscrite au Patrimoine mondial de l'Unesco", s'inquiète Alfredo Gastal.

Brasilia sera-t-elle en beauté pour souffler ses 50 bougies ? Rien n'est moins sûr. En plus du retard sur des chantiers, une crise politique paralyse l'administration de la capitale, à cause d'une affaire de corruption. Fin novembre, le gouverneur de la ville, José Roberto Arruda, a en effet été filmé en train de recevoir des paquets de billets de banque. Sa seule présence pourrait ternir les festivités.

Annie Gasnier (Correspondance, Brasilia)Article paru dans l'édition du 01.01.10 -

Par laura VANEL-COYTTE

Le Panthéon en mal de restauration

Par Claire Bommelaer

23/06/2010 | Mise à jour : 18:33

Les parois du temple de la République, construit entre 1764 et 1790, se fissurent et pierre après pierre le bâtiment s'érode. (François Bouchon/Le Figaro)Le monument est mal en point. Les travaux nécessaires sont évalués à 100 millions d'euros.

Le Panthéon, temple de la République française, est malade. Pierre après pierre, il s'érode, lentement mais sûrement. Le bâtiment, construit entre 1764 et 1790, bouge comme tous les édifices anciens. Mais celui-là a une particularité:l'architecte Jacques Germain Soufflot avait recommandé une structure qui s'appuie très largement sur la pierre armée. Au fil du temps, les tractions dues à l'âge du Panthéon se sont répercutées sur l'ensemble, notamment sur les agrafes de fer qui soudent les pierres les unes aux autres. Les armatures se sont corrodées et, à la longue, la pression fait éclater certains blocs.

Seul l'œil avisé de l'architecte en chef des monuments historiques, Daniel Lefèvre, sait voir l'ensemble des fissures, le fer rouillé mis à nu. Et il faut monter dans le lanternon, partie ultime de la coupole, pour constater une nette dégradation des parois. Le visiteur, lui, n'aperçoit que la partie émergée de l'iceberg. Dans les années 1990, après la chute d'un morceau de plafond, des immenses filets avaient été tendus dans le chœur, le long des galeries intérieures, sur les bas-côtés. Ils sont toujours là. «Chaque année, nous procédons à une vérification, explique Daniel Lefèvre. Nous déposons les petits éléments qui pourraient se détacher ou nous mettons des pansements en fibre de verre ou en carbone. » En montant dans les colonnades, on aperçoit ces facings, comme autant de cache-misère.

À l'extérieur du Panthéon, les nouvelles ne sont pas meilleures. Le péristyle, inspiré des temples antiques, s'effrite. La couverture de plomb du dôme souffre. Elle est vétuste, ce qui est normal compte tenu de son ancienneté, mais elle aussi fragilisée. Là encore, les milliers de tonnes des trois coupoles pèsent sur un système qui, selon l'architecte, relève d'un équilibre très subtil. «L'urgence c'est de restaurer la coupole», estime-t-il. Cela nécessite entre autre d'élever un échafaudage de 60 mètres de haut. Qu'il soit en une seule partie ou en plusieurs, il pèserait par ailleurs très lourd et ne devrait pas s'appuyer sur la coupole. Ce qui rend l'exercice complexe et d'autant plus coûteux. Tout cela s'élèverait à environ 10 millions d'euros.

Le sacré et de politique

«Nous avons commandé une étude au service national des travaux, explique l'administrateur du lieu, Pascal Monnet. Le Panthéon n'est pas un chef-d'œuvre en péril. Mais, d'après le service, nous aurions besoin de dégager 100 millions d'euros sur dix ans pour maintenir l'édifice en l'état.» Les mécènes éventuels ne se bousculeraient pas. Tout simplement parce que le chantier est perçu comme «titanesque». Il n'est, par ailleurs, pas question d'y organiser des soirées privées car c'est un lieu solennel.

Depuis deux cent vingt ans, le Panthéon est en travaux. La nef est même restée fermée entre 1985 et 1995. Après la tempête de 1999, une vague de restauration a été menée. En 2001, le circuit dans les parties hautes, avec vue imprenable sur le vieux Paris historique, a été réaménagé. Cinq ans après, la nef a été rouverte.

Ces restaurations couplées à de grands événements dont l'entrée d'Alexandre Dumas fin 2002 ont suscité un regain d'intérêt. Jamais la fréquentation du Panthéon n'a été aussi élevée:640 .000 visiteurs, dont 30.000 scolaires et 70% d'étrangers, s'y sont pressés l'année dernière. La crypte des grands hommes (et de quelques femmes) attire, tout comme la vue à 360°.

Contrairement à d'autres monuments nationaux, il est bien vivant, avec ce petit grain de sel régulièrement apporté par les polémiques autour des panthéonisations ou les cérémonies officielles. Le Panthéon, qui fut un temps une église, est un mélange de sacré et de politique. Il n'en a que plus d'intérêt. La mémoire des grands hommes ne mériterait-elle pas 100 millions d'euros ?

-

Par laura VANEL-COYTTE

Le Maroc

Le procureur général du Roi de Casablanca fait sa ronde des notaires

Le quotidien Al Massae fait savoir que le procureur général du Roi de Casablanca a effectué personnellement des visites inopinées à des notaires connus à Casablanca pour inspecter de nombreux dossiers qui font l’objet de plaintes déposées au tribunal. Ces visites impromptues s’inscrivent dans le cadre des compétences du procureur général du Roi parmi lesquelles figurent l’examen des plaintes et des dossiers relatifs aux auxiliaires de justice, avocats, adouls, notaires, experts, huissiers et traducteurs, note le quotidien. En effet, Les poursuites engagées à l’encontre des notaires sont en hausse et portent sur plusieurs inculpations telles la falsification de documents, le manquement au devoir professionnel, la confiscation de sommes d’argent, l’escroquerie et l’émission de chèques sans provision, constate Al Massae, avant d’ajouter que les plaintes déposées à l’encontre des notaires sont au nombre de 80, dont 11 sont en cours d’instruction

Appel à la reprise des relations entre le Maroc et la France

Le groupe parlementaire d'amitié entre le Maroc et la France a demandé aux gouvernements des deux pays de renouer au plus vite les relations bilatérales. Une déclaration commune a été publiée dans ce sens au terme d'une visite de travail de trois jours, à Paris, d'une délégation de députés marocains formant ce groupe d'amitié entre les deux pays."A une époque où les défis géopolitiques, diplomatiques et sécuritaires se posent de façon accrue et immédiate, la coopération franco-marocaine constitue une réponse d'envergure pour la paix et la sécurité dans la région", stipule la déclaration commune.La délégation marocaine a ainsi rencontré, à l'Assemblée nationale, le député de l'un des groupes les plus anciens et dynamiques dans la coopération bilatérale avant d'être reçue par le secrétaire d'état aux affaires européennes, Harlem Désir. Cette délégation, conduite par AatimadZahidi (PJD), comprenait notamment Fatiha Lyadi (PAM) et Habib El Malki (USFP).

Un centre d'excellence technologique à Casablanca

Un mémorandum d'entente portant sur la mise en place au Maroc d'un centre d'excellence en technologies de l'information (CETI), a été signé, mercredi à Rabat, entre le ministre de l'industrie, du commerce, de l'investissement et de l'économie numérique, Moulay Hafid Elalamy, et le Secrétaire au ministère des affaires extérieures de l'Inde, Shri Anil Wadhwa, rapporte la MAP. "L'Inde dispose d'une véritable expertise dans le domaine des TIC et nous sommes très heureux d'annoncer l'implantation au Maroc d'un institut de formation qui va former 1.000 lauréats experts dans le domaine des TIC au cours des deux prochaines années", a déclaré Shri Anil Wadhwa à l'issue de la signature. Moulay Hafid Elalamy explique, quant à lui, qu’"au-delà de ce que nous formons en termes de ressources humaines, nous avons besoin de l'apport additionnel d'experts en TIC pour accompagner tous les plans de développement au Maroc".

La gare de Tanger-ville se prépare pour la LGV

La gare ferroviaire de Tanger-ville s’apprête à opérer sa mue. À partir du 7 janvier prochain, la gare sera entièrement fermée au public. En effet, l’ONCF lancera des travaux d'aménagement pour en faire la future gare de la ligne à grande vitesse (LGV), apprend-t-on auprès de l’office. Dans le détail de ces travaux, reportés à plusieurs reprises suite aux longues procédures d’expropriation des terrains, la gare actuelle sera transformée en gare commerciale. La partie interne, qui comprend actuellement des guichets et des bureaux, accueillera des enseignes, des espaces d’attentes et de restauration. Dans la partie extérieure, il est prévu l’aménagement d’un grand bâtiment de voyageurs qui comprend des guichets et les bureaux de l’administration. Le chantier comprend également des travaux d’extension. Quatre rames ultra-rapides pour TGV seront ajoutées pour atteindre un total de 8 quais.

-

Par laura VANEL-COYTTE

Le Journal des Arts

ÉVÉNEMENT Vendredi 20 février 2015

Guides-conférenciers : un avenir incertain

Un effet indirect de la récente loi de simplification de la vie des entreprises va entraîner le remplacement de la carte professionnelle des guides-conférenciers par une simple inscription sur un registre. Ces derniers, qui n’ont pas le monopole du guidage et opèrent dans un milieu très concurrentiel, craignent un abaissement de la qualification requise pour figurer sur ce registre. PAR Margot Boutges

Les atermoiements de la succession Gurlitt

BERLIN (ALLEMAGNE) [19.02.15] - Les différents protagonistes se renvoient la responsabilité du retard pris aussi bien dans le règlement de succession que de la restitution des biens spoliés par les nazis. Le Musée des Beaux-Arts de Berne attribue ce retard à « l’attitude » de la cousine de Gurlitt. En réaction, celle-ci et les héritiers Rosenberg ont passé un accord visant à renvoyer le musée et le gouvernement allemand à leurs responsabilités. PAR Isabelle Spicer (Correspondante à Berlin)

Alain Genestar : « Ne pas céder aux pressions »

Alain Genestar, directeur de « Polka Magazine », s’exprime sur la liberté de la presse et de la création à l’aune des récents attentats. PAR Christine Coste

Une résolution de l’ONU renforce la protection du patrimoine culturel en Syrie

NEW YORK (ETATS-UNIS) [18.02.15] – Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, le 12 février 2015, une nouvelle résolution pour lutter contre le financement du terrorisme et la destruction du patrimoine culturel en Syrie. PAR Nathalie Eggs

La Berlinale honore Naoum Kleiman, l’ancien directeur du Musée du cinéma de Moscou, limogé en juillet dernier

BERLIN (ALLEMAGNE) [17.02.15] - Naoum Kleiman a dédié sa récompense au musée, dont le destin mouvementé suit l’évolution politique et culturelle de la Russie. A 77 ans, il tente une dernière initiative pour sauver une partie du musée. PAR Isabelle Spicer (Correspondante à Berlin)

Swiss Leaks, Christian Boltanski avait un compte numéroté

GENEVE (SUISSE) [17.02.15] - Les documents de la branche suisse de la banque HSBC, analysés par Le Monde et un consortium de journalistes, révèlent plusieurs noms d’artistes. PAR Nathalie Eggs

Une secrétaire d'Etat belge veut une « étude systématique » sur les œuvres d’art pillées par la France entre 1794 et 1815

BRUXELLES (BELGIQUE) [13.02.15] – Elke Sleurs, la secrétaire d’Etat belge à la Politique scientifique veut entreprendre une « étude systématique » sur le patrimoine artistique pillé par l’armée française pendant la Révolution et la période napoléonienne. PAR Cléo Garcia

Le voleur du Codex Calixtinus condamné à 10 ans de prison en Espagne

SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE (ESPAGNE) [20.02.15] - La justice espagnole a condamné mardi 17 février à dix ans de prison [...]

L’Italie vend des bâtiments mussoliniens pour financer les travaux de son palais des congrès

ROME (ITALIE) [19.02.15] – Pour financer les travaux de son nouveau palais des congrès, la ville de Rome et l’Etat italien [...]

Jean Nouvel demande aux juges 26 travaux modificatifs à la Philharmonie

PARIS [18.02.15] – Après avoir refusé de se rendre à l’inauguration de la Philharmonie, Jean Nouvel, au cours de [...]

Restitution de huit œuvres spoliées aux héritiers de l’éditeur de presse berlinois Rudolf Mosse

BERLIN (ALLEMAGNE) [17.02.15] – Huit œuvres, spoliées par les nazis en 1934, ont été restituées aux héritiers de Rudolf [...]

-

Par laura VANEL-COYTTE

James McNeill Whistler au Musée d'Orsay

James McNeill Whistler (1834-1903) au Musée d'Orsay Dans le cadre de la fermeture de la célèbre Frick Collection pour travaux, cet ensemble d'œuvres du peintre américain quitte New York pour la première fois depuis plus d’un siècle.

Découvrir l'exposition •••James McNeill Whistler au Musée d'Orsay L'actualité culturelle à Paris et ses environs du mercredi 2 au mardi 8 février L'actualité culturelle de la semaine est dominée par la première exposition d'envergure à ouvrir à Paris en 2022 ! Un ensemble d'œuvres du peintre américain James McNeill Whistler (1834-1903) est exceptionnellement exposé au Musée d'Orsay en raison de la fermeture pour travaux de la célèbre Frick Collection de New York.

Et à découvrir : Partenaire

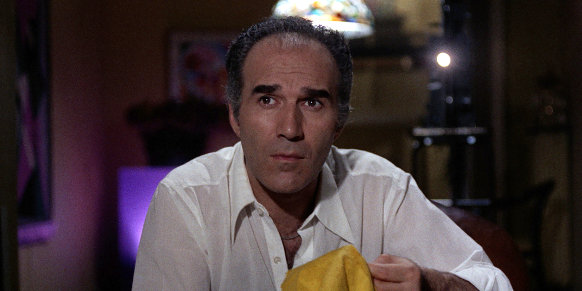

Dillinger est mort de Marco Ferreri avec Michel Piccoli « Chaque pays a ses moyens de défense. En Italie, il y a la magistrature, en France le bon goût. » Le film du sulfureux réalisateur italien Marco Ferreri, avec Michel Piccoli et Annie Girardot, ressort dans les salles en version restaurée 4K.

Voir les séances •••THÉÂTRE

Cinquième biennale d'art flamenco au Théâtre national de Chaillot Chaillot se met à l'heure andalouse ! En partenariat avec la Biennale de Séville, le théâtre propose de découvrir, à travers six spectacles, les plus belles pépites de la danse flamenco.

Réservez vos places •••Également à l'affiche :

• Le K au Théâtre de l'Œuvre

Voir toutes les sorties théâtre •••

Le comédien Grégori Baquet interprète les nouvelles fascinantes de Dino Buzzati.

• Huis clos au Théâtre de l'Atelier

Jean-Louis Benoît met en scène la fameuse pièce de Jean-Paul Sartre, avec notamment Marianne Basler et Maxime D'Aboville.

• Andando Lorca 1936 au Théâtre des Bouffes du Nord

Un concert théâtral réunissant six comédiennes chanteuses et trois musiciens autour de la poésie de Federico García Lorca.EXPOSITIONS

James McNeill Whistler (1834-1903) au Musée d'Orsay Dans le cadre de la fermeture de la célèbre Frick Collection pour travaux, cet ensemble d'œuvres du peintre américain quitte New York pour la première fois depuis plus d’un siècle.

Découvrir l'exposition •••Et aussi... :

• Raymond Depardon / Kamel Daoud à l'Institut du Monde Arabe

Voir toutes les expositions •••

Un témoignage unique sur l’Algérie en 1961, puis en 2019, à travers le regard de deux grands artistes.

• Yoga au Musée Guimet

Dédiée aux représentations de l’ascétisme, l'exposition réunit un ensemble de miniatures indiennes et de sculptures sur bois et bronze, du Xe au XIXe siècle.

• Le Baroque à Rome aux Beaux-Arts de Paris

Trente-quatre feuilles, sélectionnées parmi les chefs-d’œuvre de la collection des Beaux-Arts de Paris, mettent en lumière la Rome du XVIIe siècle.ACTUALITÉ

L'Officiel des spectacles n°3848 dans les kiosques En une cette semaine : la reprise de la pièce à succès 12 hommes en colère, mise en scène par Charles Tordjman au Théâtre Hébertot. L'Officiel des spectacles est disponible chaque mercredi dans les kiosques et librairies au prix de 1,80 €.

L'installation de Georges Rousse sous la verrière du pavillon central du Familistère de Guise.

L'installation de Georges Rousse sous la verrière du pavillon central du Familistère de Guise.

Libr-critique » [Expoésie] expositions d’art plastique said,

juillet 5, 2007 @ 18:52

[...] Durant le festival Expoésie, à Périgueux, on peut voir cinq expositions, si elles sont le fait de plasticiens aux pratiques trés différentes, elles ont toutes pour point commun de travailler, sur, dans, à partir d’une langage, et entre ainsi en résonnance avec les recherches de la poésie, et des poètes et écrivains invités. On peut aussi retrouver des extraits du travail de ces artistes dans la revue Ouste. [...]

http://www.t-pas-net.com/libr-critique/?p=704