Recueil de poèmes en hommage aux deux auteurs

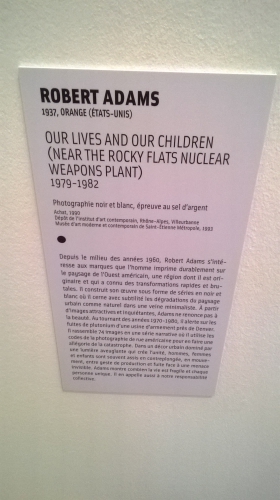

ROBERT ADAMS (B. 1937) (suite à l'expo vue au jeu de Paume mercredi)

South from the South Jetty, 1995

South from the South Jetty, 1995

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

South from the South Jetty, 1995

South from the South Jetty, 1995

Exposition | Il a failli devenir pasteur. Mais l'homme des Grandes Plaines a préféré s'engager au service du paysage et de l'environnement. Une belle rétrospective lui est consacrée à Paris.

Les plus belles photographies de paysages de l'Ouest américain sont en noir et blanc : le ciel y est immense, la plaine, à perte de vue et l'ombre, rare. Elles ont été prises par l'Américain Robert Adams. On les découvre parmi les deux cent cinquante tirages (1965-2009) exposés au Jeu de Paume dans l'exposition « Robert Adams - L'endroit où nous vivons », qui révèle non seulement un artiste talentueux mais aussi un homme engagé. Ecologiste avant l'heure, le photographe témoigne de la majesté des régions où il a vécu, mais aussi de la déforestation, de la pollution ou de l'urbanisation débridée qui transformèrent le paysage ces quarante dernières années.

Nature et urbanisation chaotique

Robert Adams est né en 1937, dans une famille de méthodistes libéraux attentive aux questions sociales et soucieuse du respect de la nature. Le dimanche, avec son père, il voyage jusqu'aux terminus des lignes de bus, dans la banlieue de Denver, pour découvrir les Grandes Plaines le Continental Divide (la crête des montagnes Rocheuses), ou marcher le long des rivières Green et Yampa. « Traverser les champs de blé, les après-midi d'automne clairs et venteux, fut l'une des expériences les plus intenses de ma vie », se souvient Robert Adams. Est-ce la communion avec la nature et l'engagement de ses parents contre l'injustice sociale qui poussent le jeune Robert à entrer au séminaire pour devenir pasteur ? Sans doute ! Il abandonne toutefois cette voie lorsqu'il rejoint le campus de l'université de Redlands, en Californie, pour étudier l'anglais. Il y rencontre Kerstin Mornestam, une Suédoise naturalisée américaine, qu'il épouse en 1962, avant de passer son doctorat en littérature à Los Angeles. Un poste de professeur assistant d'anglais à Colorado Springs le ramène, plus tard, dans la région de son adolescence, en proie alors à une urbanisation chaotique. « Quand je suis revenu, je me suis aperçu qu'un peu de Los Angeles était arrivé dans le Colorado et ça m'a fait mal, raconte Robert Adams. Finalement, la photographie a été le moyen de chercher une réconciliation.»

Les débuts dans la photographie

La révélation eut lieu par hasard. Pour illustrer l'une de ses conférences sur le paysage, on lui suggère de montrer quelques vues de Colorado Springs. Il photographie la ville et, parmi ces images, il se surprend à en trouver certaines assez belles. Aujourd'hui, l'un des plus célèbres clichés de cette série montre un pavillon écrasé par le soleil, posé sur un gazon ras avec une silhouette solitaire qui se découpe dans l'encadrement de la fenêtre. La photo devient, pour Adams, un mode d'engagement ; mais, à la différence d'un photojournaliste, la dénonciation n'est jamais, chez lui, visuellement sensationnelle. Dans son Essai sur le beau en photographie (1981), il écrit : « Les images de paysages ont, je pense, trois vérités à nous offrir : géographique, autobiographique et métaphorique. La géographie seule est parfois ennuyeuse, l'autobiographie, souvent anecdotique, et la métaphore, douteuse. Mais ensemble [...], ces vérités se consolident l'une l'autre et renforcent ce sentiment que nous essayons tous de garder intact : une tendresse pour la vie. »

Pikes Peak, Colorado Springs, Colorado, 1969. © Robert Adams. Courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco et Matthew Marks Gallery, New York

Un style unique en noir et blanc

A partir de l'année 1966, Adams décide d'enseigner à mi-temps pour se consacrer à la photographie. Quand il ne passe pas son vendredi après-midi à l'étude de l'histoire du médium, il teste des appareils et apprend à tirer lui-même ses images. De petits formats, 15 x 15 cm, 15 x 20 cm ou 20 x 25 cm, rarement plus grands, pour forcer le spectateur à contempler attentivement le pays. Un pays qu'il saisit frontalement ou parfois de trois quarts, comme un marcheur qui découvrirait les lieux pour la première fois. Et toujours baigné dans une lumière moelleuse où le ciel occupe le cadre à égalité avec les plaines, les routes bordées de panneaux de signalisation ou une mesa (éminence rocheuse au sommet plat chère aux paysages de westerns). Ainsi, au fil des ans, son vocabulaire visuel se précise. Adams refuse la couleur trop réaliste à son goût. Sa palette se restreint à un camaïeu de gris. C'est, par exemple, sous un ciel plombé, qu'il révèle les coupes franches qui détruisent 90 % de la forêt primaire en Oregon. D'une banalité trompeuse, ces images restent paradoxalement harmonieuses. Etudiant, la beauté lui semblait être un mot obsolète. Mais il y vient vite. Définitivement convaincu par la puissance rédemptrice de la forme artistique, il avoue : « C'est même cette position centrale qui détermine, en fait, ma décision de prendre des photos. » Des photographies qui se sont surtout fait connaître par le livre, une quarantaine de monographies ayant été réalisées à ce jour.

Robert et son épouse, Kerstin, ne seront probablement pas présents au vernissage de l'exposition au Jeu de Paume. Dédaignant les mondanités, ils viendront plus tard, incognito. Ils vivent aujourd'hui à Astoria (Oregon). La petite maison qui domine l'estuaire du fleuve Columbia suggère à Robert Adams cette méditation : « Parmi les lieux sacrés de la côte, aucun n'est plus réconfortant que celui où un fleuve se jette dans la mer. Sa disparition nous rappelle que la vie est éphémère et, en même temps, la beauté de l'océan nous permet de l'accepter. »

Les propos rapportés sont extraits d'Essai sur le beau en photographie, de Robert Adams (éditions Fanlac).

Exposition « L'endroit où nous vivons » au Jeu de Paume (Paris), jusqu'au 18 mai 2014. Tous les détails…

http://www.telerama.fr/scenes/photo-les-horizons-perdus-de-robert-adams,108376.php

A couple weeks ago I did a long, personal post on trees throughout art history, on how single trees had worked their way into paintings before the Renaissance and how ever since an astonishing number of artists have made work of the simple, grand, single tree.

Here’s why I was thinking about that: I’ve recently reviewed the two major photography events of the season: A major, nine-venue Robert Adams retrospective that’s currently at the Denver Art Museum (and its related three-volume publication) and the Getty’s remarkable new book of the complete Carleton Watkins mammoth-plate photographs, about 1,300 in all. As I studied Adams and Watkins I noticed something wonderful: Watkins loved trees, and so does Adams. I think that Adams’s love of single-tree pictures was directly motivated by Watkins. As you’ll see below, there are moments when Adams seems to be consciously tipping his hat to his 19th-century colleague.

Let’s start with Watkins. Carleton Watkins loved trees. He photographed them throughout his career, often dropping what he was ostensibly working on to take a picture of a lovely tree. The picture above is a good example: In the 1870s and 1880s, Watkins undertook a project by which he intended to photograph most or all of the Spanish missions in California. One of the missions he photographed was Mission San Gabriel, which is in Los Angeles County, a mile south of the Huntington (which happens to be one of the three major holders of Watkins’s mission pictures). While Watkins was ostensibly shooting Mission San Gabriel here, this picture is really about the palm tree on the left-hand side of the frame. The composition is masterful. [Image: Watkins, Mission San Gabriel, Los Angeles County, ca. 1870-1880. Collection of the Bancroft Library, University of California, Berkeley. Via Calisphere.]

I don’t know if Watkins knew how or why Europeans included trees in paintings (I strongly suspect he had no idea), but when I look at this Watkins I think of Botticelli’s Cestello Annunciation (scroll a bit).

I think that Watkins took pictures of trees, carefully constructed, thoughtfully composed pictures of trees, simply because he loved them. They are not always his best pictures (but sometimes they are as you’ll see below). Often they seem quirky, almost diaristic. That makes them all the more lovable.

Robert Adams loved trees too, and as I think you’ll see, he has spent decades having an across-the-centuries conversation with Watkins about their mutual passion. Please click-through for more. (Or just scroll.)

Carleton Watkins, Arbutus Menziesii, 1865. Collection of the Museum of Modern Art, New York.

Carleton Watkins, Arbutus Menziesii, 1865. Collection of the Museum of Modern Art, New York.

Carleton Watkins, Yucca Draconis, Mojave Desert, ca. 1880. Collection of the Bancroft Library, University of California, Berkeley. Via Calisphere.

Carleton Watkins, Yucca Draconis, Mojave Desert, ca. 1880. Collection of the Bancroft Library, University of California, Berkeley. Via Calisphere.

![WatkinsLibocedrus decurrensYo Semite[Incense cedar tree.]ca186566400](http://blogs.artinfo.com/modernartnotes/files/2011/12/WatkinsLibocedrus-decurrensYo-SemiteIncense-cedar-tree.ca186566400.jpg) Carleton Watkins, Libocedrus decurrens Yo Semite [Incense cedar tree], ca. 1865-66. Collection of the Bancroft Library, University of California, Berkeley. Via Calisphere.

Carleton Watkins, Libocedrus decurrens Yo Semite [Incense cedar tree], ca. 1865-66. Collection of the Bancroft Library, University of California, Berkeley. Via Calisphere.

Carleton Watkins, Grizzly Giant, Mariposa Grove, 32 feet diameter, ca. 1861. Collection of the Bancroft Library, University of California, Berkeley. Via Calisphere.

Carleton Watkins, Grizzly Giant, Mariposa Grove, 32 feet diameter, ca. 1861. Collection of the Bancroft Library, University of California, Berkeley. Via Calisphere.

Carleton Watkins, Cypress Point, Monterey, about 1880s. Collection of the J. Paul Getty Museum. (A related — and more dramatic image — is here.)

Carleton Watkins, Cypress Point, Monterey, about 1880s. Collection of the J. Paul Getty Museum. (A related — and more dramatic image — is here.)

![WatkinsPinus Ponderosa [Ponderosa (the Yellow Pine), height about 250 feet]400](http://blogs.artinfo.com/modernartnotes/files/2011/12/WatkinsPinus-Ponderosa-Ponderosa-the-Yellow-Pine-height-about-250-feet400.jpg) Carleton Watkins, Pinus Ponderosa [Ponderosa (the Yellow Pine), height about 250 feet, ca. 1865-80. Collection of the Bancroft Library, University of California, Berkeley. Via Calisphere.

Carleton Watkins, Pinus Ponderosa [Ponderosa (the Yellow Pine), height about 250 feet, ca. 1865-80. Collection of the Bancroft Library, University of California, Berkeley. Via Calisphere.

I wanted to ask Adams about Watkins's trees and how much he has studied them. Alas: Adams doesn't do press -- several PR people who work on projects related to the traveling Adams retrospective and book told me that he's declining all interview requests these days -- but if Adams ever comes on The Modern Art Notes Podcast, I'd ask him about trees.

So far as I can tell, this is Adams' first Watkins-esque tree. It's from his series "The New West" (1968-1971). [All of the Adamses shown here are from the collection of the Yale University Art Gallery and are included in the ongoing Adams retrospective.]

Robert Adams, Colorado Springs, Colorado, from the series “The New West”, 1968-71.

Robert Adams, Colorado Springs, Colorado, from the series “The New West”, 1968-71.

Robert Adams, Weld County, Colorado, from the series “Cottonwoods”, 1973-95.

Robert Adams, Weld County, Colorado, from the series “Cottonwoods”, 1973-95.

Robert Adams, Baker County, Oregon, from the series “Pine Valley”, 2000-03.

Robert Adams, Baker County, Oregon, from the series “Pine Valley”, 2000-03.

This Adams reminds me of this Watkins picture of a quince orchard.

Robert Adams, Harney County, Oregon, from the series “Poplars”, 1999.

Robert Adams, Harney County, Oregon, from the series “Poplars”, 1999.

Robert Adams, Cape Blanco State Park, Oregon, from the series “Turning Back”, 1999-2003.

Robert Adams, Cape Blanco State Park, Oregon, from the series “Turning Back”, 1999-2003.

One of my favorite Adams pictures is this next one. As I wrote in my review of the ongoing Adams exhibition at the Denver Art Museum, Adams has been engaged in a career-long project to document how America has used the West. This next picture slyly references Adams’s and Watkins’s tendency to photograph single trees alone in the landscape. As you can see, this Adams tree doesn’t stand alone, it’s been suburbanized, low-slung yard wall and all.

Robert Adams, Westminster, California, from the series “Los Angeles Spring,” 1978-83.

Robert Adams, Westminster, California, from the series “Los Angeles Spring,” 1978-83.

Consider the composition of Adams’s Westminster, California in the context of this Carleton Watkins.

In addition to beautiful pictures of beautiful trees, Adams has included plenty of darker pictures of how we’ve abused the land…

Robert Adams, Interstate 25, Denver, Colorado, from the series “What We Brought,” 1970-74.

Robert Adams, Interstate 25, Denver, Colorado, from the series “What We Brought,” 1970-74.

… and destroyed trees.

Robert Adams, Clatsop County, Oregon, from the series “Turning Back”, 1999-2003.

Robert Adams, Clatsop County, Oregon, from the series “Turning Back”, 1999-2003.

Robert Adams, Coos County, Oregon, from the series “Turning Back”, 1999-2003.

Robert Adams, Coos County, Oregon, from the series “Turning Back”, 1999-2003.

In my review of the Adams exhibition/book, I called this image “a crucifixion.”

In a number of his pictures of what America has done to trees in the West, Adams seems to riff directly off of Watkins. In dozens of pictures Watkins positions people at the foot of trees in an effort to present some sense of scale to Americans — especially Easterners — who would have no other point of reference for how big the giants of the West were. Take a look at this Watkins, which is similar to Watkins’ Grizzly Giant, Mariposa Grove, 32 feet diameter(above), in that both provide human-sized context.

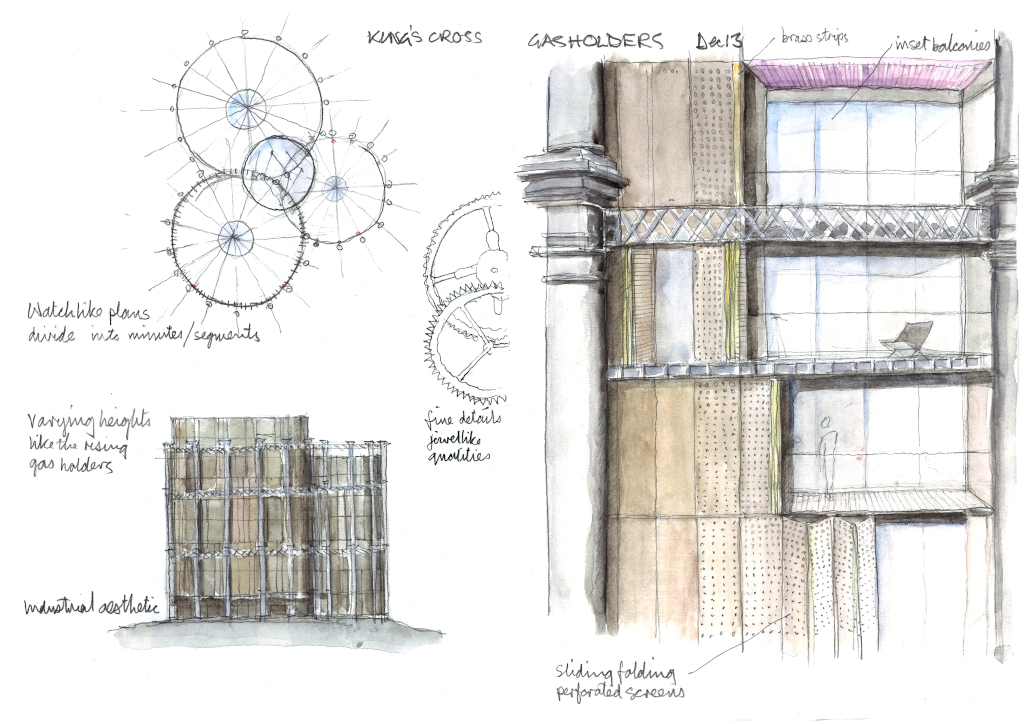

Les mots «vérité» et «utilité» reviennent souvent dans la conversation du photographe Robert Adams, 76 ans, ex-prof de littérature anglaise, inlassable témoin des transformations de l’Ouest américain, qui se montre aussi humble dans ses propos que dans ses photos. Par téléphone, depuis l’Oregon où il réside, il revient sur une carrière qu’il décrit comme un engagement et dont la rétrospective au Jeu de Paume, à Paris, déploie toute la cohérence. J’ai commencé à prendre des photos à 23 ou 24 ans et, en effet, il y avait une bonne bibliothèque près de là où j’habitais. J’y ai découvert Alfred Stieglitz, Edward Curtis, Ansel Adams et Dorothea Lange. Leur travail me suggérait qu’il y avait quelque chose de merveilleux à faire avec cet outil, la photographie. Plus tard, Bill Brandt et Eugène Atget sont devenus importants pour moi. Aujourd’hui, je reçois de nombreux portfolios dont la qualité me réjouit, mais à mon âge on ne se mesure plus qu’à soi-même, à ses propres ratages et à ses accidents. Il n’y a toutefois pas que des photographes qui m’aient inspiré : il y a également des peintres, comme Edward Hopper et Winslow Homer pour les Américains, Cézanne, Corot et Monet pour les Français. Et aussi ceux que j’appellerais des peintres de l’image en mouvement : Raoul Coutard, le directeur photo d’Alphaville, m’a par exemple beaucoup appris sur la photo en noir et blanc, son travail m’a incité à prendre des clichés urbains plus «durs». J’étais trop jeune et je connaissais trop peu l’histoire de la photo pour penser que mon travail était moderne. Mais - je vais manquer d’humilité une seconde - j’avais le sentiment d’avoir quelque chose d’important à dire, que personne n’avait dit avant moi. Désormais, je connais les paysages de Gustave Le Gray, les photos du Français Charles Marville, les peintres de l’école de Barbizon [qui prônaient, au XIXe siècle, le retour à la nature, ndlr] et je leur trouve des résonances avec mon travail. Mais si j’ai commencé à prendre des photos, c’était pour documenter ce qui était en train de se passer dans le Colorado quand j’y suis retourné, après l’université : cette façon dont le paysage se mettait à ressembler à certains désastres urbains de Californie. Oui, les artistes doivent comprendre qu’ils ont aussi une vocation citoyenne. Sinon, l’art devient un sauf-conduit pour toutes les formes d’indulgence et le nihilisme. Mais il faut distinguer l’art de la propagande qui, elle, n’est là que pour nous émouvoir et exciter. Le but de l’art est plutôt d’offrir un tout cohérent, une vision plus large, un socle à l’espoir et au courage. L’art sert à se réapproprier la vie, c’est un rôle important dans un monde comme le nôtre, qui semble parfois tellement désespéré. J’ai vraiment du mal à regarder les gens dans les yeux pour tenter de déceler ce qui se trame en eux. Je trouve cela extrêmement envahissant. D’autres le font mieux que moi, je pense par exemple aux formidables portraits de l’Américaine Judith Ross. Moi, je suis fondamentalement un photographe de paysages. L’exception est la série Nos parents, nos enfants (1979-1983), que j’ai réalisée avec un appareil caché dans un sac de courses. Ce sont des portraits de gens vivant à une quinzaine de kilomètres de l’usine d’armement nucléaire de Rocky Flats, Colorado, où j’avais le souvenir, ayant grandi non loin, de nombreux accidents. Mon intention était de les photographier avec une expression de joie, de gravité, ou encore de patience, qui laisserait transparaître leur âme. Pour montrer que chacun de nous est vivant, qu’il n’y a pas de perte acceptable. Mais je me suis rapidement rendu compte qu’il était extrêmement difficile de trouver des sujets qui convenaient : lorsque les gens ne pensent pas être observés, ils s’autorisent à avoir l’air fatigué et abattu. Les deux se ressemblent, car elles font appel à la métaphore et nécessitent un certain degré d’attention, d’intérêt pour le détail. Je ne fais pas de la photo qui servirait à illustrer un poème, mais je trouve un plaisir quotidien à lire Emily Dickinson, Philip Larkin, William Merwin ou William Stafford, qui correspondent à cette idée de la poésie énoncée par Denise Levertov : ne pas détourner le regard. Tous ces poètes parviennent à trouver, en dépit de contextes difficiles, une mélodie et une alchimie uniques. Parce que je travaille en noir et blanc. Et, pour être le plus juste possible, il faut faire des choix d’interprétation extrêmement délicats. On ne peut déléguer ce genre de chose. J’ai beaucoup d’amis qui font des choses exceptionnelles avec la couleur, mais j’ai choisi le noir et blanc car je trouve qu’il offre une possibilité de s’abstraire du chaos du monde, permettant ainsi au photographe de trouver plus facilement une forme et une structure dans son image. C’est grâce à cette forme et à cette structure que l’on peut espérer avoir du sens. Recadrer, je l’ai très, très peu fait dans ma vie de photographe. Lorsqu’on travaille avec un trépied, on prend son temps pour composer. Et en 35 mm, on appuie plus souvent sur le déclencheur, pour trouver la composition qui sied. Quant à la préparation… Une photo réussie est un mystère. Je crois qu’il faut avoir beaucoup vécu avant de pouvoir en prendre, puis passer beaucoup de temps dans la chambre noire. Prendre une photo ne représente que, disons, un pour cent du temps passé avec cette image. Donc non, je ne planifie rien, je me promène, je vois ce qui se présente. Le poète William Stafford a dit un jour : «L’intelligence, c’est bien, la chance, c’est mieux» [rires]. Les photos sont données, bien plus qu’elles ne sont prises. Précédente publication:14/02/2014 15:55 Robert Adams has spent decades capturing the American west in black-and-white – its diners and its oil fields, its lonely souls and lost highways. Here’s a selection of the best images from a new retrospective of his work in Paris • Robert Adams: the photographer who roved the prairies for 45 years From the South Jetty, Clatsop County, Oregon (Vue depuis la jetée sud, comté de Clatsop, Oregon), 1991. Informations pratiques : Ouverture Tarifs Informations complémentairesJeu de paume1, place de la Concorde75008 Paris Tel : +33 (0)1 47 03 12 50En savoir plus sur le lieu http://www.connaissancedesarts.com/photo/agenda/robert-adams-105193.php C’est une photographie de noir et blanc, économe, presque frugale. Une maison au toit écrasé de soleil. Une flaque d’eau qui luit sous un réverbère. Un homme et une femme qui discutent, de dos, dans une rigole qui sert de rue au sein d’un lotissement en construction. Paysages de la modernité architecturale et mentale. Formes de désolations contemporaines à la consolante beauté. Depuis près de cinquante ans, le photographe Robert Adams n’a pas dévié de sa route. Inlassable chroniqueur de l’Ouest américain, il braque son objectif épris d’exactitude sur le monde qui l’entoure, ce monde qu’il a vu se parer de tous les atours de l’industrialisation, de la commercialisation galopante, et dont il ne se contente pas de déplorer les changements. Il aime à citer la poétesse russe Anna Akhmatova : «Le miraculeux est si proche des ruines sales.» Sinistrose. La rétrospective que lui consacre le musée du Jeu de Paume, à Paris, montre la cohérence de cette œuvre patiente, construite au fil du temps, livre par livre, série par série. Les plus importantes sont présentes ici, souvent les plus anciennes : les déambulations nocturnes des Soirs d’été (1976-1982), l’urbanisation de New West (1968-1971), la sinistrose du Denver de Ce que nous avons acheté (1970-1974). Les tirages datent des années 60-70, au moment où une nouvelle génération de photographes américains s’empare de ce grand mythe national, le paysage, pour imposer un style qui tranche avec celui de leurs prédécesseurs et leurs sujets - cascades, falaises, montagnes. Ce nouveau style est une absence de style, une manière factuelle de rendre compte d’environnements en mutation, un genre de nouveau roman de la photo américaine. Leurs travaux seront regroupés, en 1975, dans une exposition de la George Eastman House devenue légendaire, «New Topographics : Photographs of a Man-Altered Landscape» (1). Lewis Baltz et Stephen Shore sont de la partie. Robert Adams aussi. Né en 1937 dans le New Jersey, Adams a grandi dans le Colorado. Après des études d’anglais en Californie, il y revient en 1965, pour enseigner. La région a changé. Il se met à la photo pour immortaliser ce qu’il aime - une église méthodiste, des monuments funéraires. Mais un voyage en Scandinavie (sa femme, Kerstin, est suédoise) et la découverte de l’architecture moderniste lui enseignent qu’il est possible de vivre en harmonie avec le paysage et l’histoire. A son retour, il se tourne vers des constructions contemporaines, si possible banales : une halte routière (Eden), des maisonnettes de bois (New West). Graminées. Le titre de l’exposition, «L’Endroit où nous vivons», est emprunté à la monographie publiée chez Steidl à l’initiative de l’université Yale, aux Etats-Unis, qui détient la plus importante collection de tirages d’Adams et où la rétrospective commença en 2012. Le titre anglais, The Place We Live, est plus juste : il s’agit du lieu «que» nous vivons, dont nous faisons l’expérience. Car le tour de force de ces photos, humbles de format et de sujet, est de donner à éprouver ce que serait de s’y tenir. Par la justesse de la lumière, qui rend le flash cru d’un soleil du Colorado, le laiteux d’un smog californien. Par un premier plan souvent détaillé, qui fourmille de petits riens sensuels : le granuleux d’une route goudronnée, le duveteux de graminées qui se balancent dans le vent et célèbrent la nature envers et contre tous. Par le choix de sujets d’une quotidienneté universelle - une maison, la nuit, alors que l’on se promène un soir d’été. Ces artefacts de l’urbanisation qu’il a, selon les mots du génial critique et conservateur John Szarkowski, «rendus non pas beaux, mais importants.» (1) «Nouvelles topographies : photographies d’un paysage modifié par l’homme.» L’endroit où nous vivons de Robert Adams Musée du Jeu de Paume, 75008. Jusqu’au 18 mai. Rens. : www.jeudepaume.org http://www.liberation.fr/photographie/2014/02/12/robert-adams-l-ouest-sans-fard_979748 Précédente publication:14/02/2014 15:55 Dans la programmation artistique de cette rentrée, « La Croix » a sélectionné quelques propositions innovantes. 5/1/14 - 17 H 36 Paris à la Belle Epoque L’exposition nous a séduits cet été au Musée de la civilisation à Québec. Pour sa présentation parisienne, Christophe Leribault, directeur du Musée du Petit Palais, promet de l’étoffer encore avec des pièces de mode ou d’art décoratif dans une scénographie spectaculaire. Elle se concentre sur la période 1900-1914 où, avant de basculer dans la Grande Guerre, Paris s’étourdit dans les plaisirs (ci-contre Le Bal blanc, de Joseph-Marius Avy, 1903). De l’Exposition universelle de 1900 au boom des théâtres, des cafés-concerts, des fêtes foraines et du cinéma, c’est la naissance d’une nouvelle société des loisirs. De nombreuses œuvres sortent des réserves des musées parisiens pour l’occasion, telles les monumentales Halles peintes par Léon Lhermitte, restaurées grâce au mécénat de Rungis. « Paris 1900. La ville spectacle », au Petit Palais à Paris, du 2 avril au 17 août. Le Chat botté. (Musée D’ Orsay) Ses illustrations de la Bible, de Dante ou des contes de Perrault (ici, Le Chat botté) ont fait rêver des milliers de lecteurs. Artiste éclectique, Gustave Doré a laissé aussi des caricatures drolatiques, des tableaux monumentaux, des sculptures méconnues que rassemblera une rétrospective au Musée d’Orsay, la première depuis trente ans. Au même moment, le Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg, ville natale de l’artiste, présentera six de ses livres illustrés. Les deux expositions exploreront aussi la postérité de Doré, dans la bande dessinée ou le cinéma. « Gustave Doré. L’imaginaire au pouvoir ». Au Musée d’Orsay à Paris, du 18 février au 11 mai. Au Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg, du 21 février au 25 mai. Robert Adams, Longmont, Colorado, 1979. (R. Adams. Courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco et M. Marks Gallery, New York) L’exposition « L’endroit où nous vivons » va permettre de découvrir enfin en France l’œuvre de Robert Adams, qui suit depuis 1960 l’évolution des paysages de l’Ouest américain marqués par les activités humaines (ci-dessous Longmont, Colorado, 1979). Auteur de nombreux ouvrages, il participa à l’exposition « New Topographics » (1975), qui changea la façon d’aborder le paysage. Le Jeu de paume consacre aussi une rétrospective au Français Mathieu Pernot au parcours sans fautes, depuis ses premières séries sur la communauté gitane jusqu’à son dernier ouvrage L’Asile des photographies, prix Nadar 2013, dont La maison rouge expose les images (du 13 février au 11 mai, www.lamaisonrouge.org). « Robert Adams. L’endroit où nous vivons » et « Mathieu Pernot. La traversée », au Jeu de paume, à Paris, du 11 février au 18 mai. "Le Couple", 1956. (ADAGP2014) De la belle photographiée par Man Ray, le public connaît peu de chose, excepté son célèbre Déjeuner en fourrure, détournant une banale tasse avec son assiette en festin érotique. Pourtant Meret Oppenheim a laissé une œuvre aussi variée que riche. À travers 200 pièces, le Musée d’art moderne de Villeneuve d’Ascq dévoile ses autoportraits ambigus, son goût des métamorphoses, ses assemblages malicieux (ci-contre, Le Couple, 1956) mais aussi son intérêt pour la nature, partagé avec l’ami Hans Arp, et ses explorations de l’invisible, rêves ou brumes délicates… Un hommage attendu à cette égérie du féminisme, entouré d’œuvres de ses proches, de Giacometti à Duchamp. « Meret Oppenheim. Rétrospective », au LaM de Villeneuve d’Ascq, du 15 février au 1er juin. The Sleep of Reason (détail), 1988, installation vidéo sonore, en continu, Carnegie Museum, Pittsburgh, Etats-Unis. (Kira Perov) Depuis quarante ans, cet Américain s’est imposé comme un des maîtres incontestés de l’art vidéo. Ses œuvres allient des références à de grands maîtres de la peinture (Bosch, Giotto…) ou à des épisodes bibliques comme le Déluge ou la Visitation, et des questionnements métaphysiques sur la douleur, le cycle de la vie et de la mort, l’invisible… Cette première rétrospective en France, riche d’une vingtaine d’œuvres sur plus de 30 écrans, permettra de mesurer l’évolution de sa création. Et de vérifier si la virtuosité de ses effets spéciaux, l’abus du ralenti ou le kitsch de certaines reconstitutions en costumes n’ont pas transformé sa profonde inspiration en maniérisme. « Bill Viola », au Grand Palais à Paris, du 5 mars au 21 juillet. Denis Dailleux, Égypte, les martyrs de la révolution, à la galerie Fait & Cause à Paris, du 9 janvier au 1er mars. Zurbaran au Palais des beaux-arts à Bruxelles, du 29 janvier au 25 mai. Henri Cartier-Bresson, au Centre Pompidou à Paris, du 12 février au 9 juin. Berlinde de Bruyckere et Philippe Vandenberg, à La maison rouge à Paris, du 13 février au 11 mai. El Greco, au Museo de Santa Cruz à Tolède, du 14 mars au 22 juin, puis au Prado à Madrid. Moi, Auguste, empereur de Rome, au Grand Palais à Paris, du 19 mars au 13 juillet. Véronèse, à la National Gallery de Londres, du 19 mars au 15 juin. Indiens des plaines, au Musée du Quai-Branly, du 8 avril au 20 juillet. Georges de La Tour. Trois “nuits” pour une renaissance, au Musée des beaux-arts de Rennes, du 18 avril au 17 août. Lucio Fontana. Rétrospective, au Musée d’art moderne de la Ville de Paris, du 25 avril au 24 août. Sabine Gignoux et Armelle Canitrot 5/1/14 - 17 H 36 Survolez l'image pour zoomer Le Musée du Monde - vol. 11 Frais d'expédition L'Honorable Mme Thomas Graham Peintre d’un univers idéal où l’homme vivrait en harmonie avec la nature, chantre d’une élégance oublieuse des bouleversements profonds de son temps, Gainsborough (1727-1788) réinvente le monde, pour en livrer sa vision intérieure, sensible et délicate. Aristocrates et personnalités du royaume seront ses commanditaires mais aussi ses sujets d’étude. Ses portraits en pied reflètent autant la psychologie de leur modèle que l’esthétique, les goûts et les aspirations d’une époque. Aussi, lorsqu’il immortalise Mary Graham, noble épouse de Thomas Graham, il campe un art de vivre, une douceur espérée. De la blancheur distinguée de son teint aux détails de sa soyeuse toilette, d’un fragment de colonne classique à une foisonnante et verdoyante campagne anglaise, l’artiste scelle son désir. Car à la ville urbanisée il préfère les paysages champêtres, hérités de la peinture hollandaise de ce xviie siècle qu’il admire. A la rigidité figée des peintures officielles, il oppose des figures aux gestes spontanés, naturels et expressifs. « La principale beauté est l’intention d’un portrait », prônait le peintre, insufflant à ses oeuvres fantaisie, poésie et rêverie – que son rival, Joshua Reynolds, n’hésitera pas à déprécier. Ainsi, au-delà des apparences, Gainsborough est peut-être un peintre frondeur, qui rompra d’ailleurs avec l’Académie et ne cessera d’affirmer sa vision idéale et classique, à l’instar d’architectes nommés Christopher Wren ou Robert Adam. Tel un précurseur du romantisme, le peintre aura offert au monde et à l’histoire une respiration, une échappée belle, une évasion, ce sentiment de flottement et d’inachevé qui ressemble à une idée du bonheur… Chacun des ouvrages du "Musée du Monde" vous convie à explorer les secrets d’un chef-d’oeuvre de la peinture. Plongez au coeur de l’oeuvre à la lumière des explications fournies par notre spécialiste. Le tableau s’éclaire soudain, dévoile ses significations cachées, sa place dans l’histoire de l’art, ses correspondances avec d’autres oeuvres. Et ainsi, chaque semaine, tableau après tableau, vous composerez votre propre musée imaginaire. http://boutique.lemonde.fr/catalog/product/view/id/11467/?nouveaute=1 En décembre 2021, deux géants de l’architecture basés à Londres, Richard Rogers et Chris Wilkinson, ont rendu l’âme. L’un était un maître du dessin, l’autre ne dessinait pas bien du tout. Chronique d’Outre-Manche. Rogers et Norman Foster étaient les principaux protagonistes de l’architecture High-Tech, laquelle a commencé avec des hangars industriels et se caractérise par une construction modulaire légère, des services et la structure ouverts à la vue. Dans la majeure partie du travail de Rogers, fondateur de Stirk Harbour + Partners (RSHP), agence devenue mondiale, perdure le goût de la High-Tech, de même que des touches de couleurs aussi vives que les chemises qu’il portait toujours. Perdure aussi la passion de Roger pour la justice sociale. Wilkinson avait également une approche axée sur l’ingénierie et, avec ce qu’il appelait les « supersheds », maîtrisait l’art de couvrir de grandes portées et la conception d’ouvrages d’art. Il a lui aussi fondé un cabinet mondial : WilkinsonEyre. Rogers, né en Italie, n’a plus besoin d’être présenté en France. Il est entré sur la scène mondiale avec Renzo Piano lorsqu’ils ont remporté le concours du Centre Pompidou en 1971. Cinquante ans plus tard, en 2021, son dernier projet est niché dans un vignoble d’Aix-en-Provence. L’architecture High-Tech remonte au Crystal Palace construit par Joseph Paxton à Londres pour l’exposition universelle de 1851 (The Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations). Elle s’est ensuite inspirée des conceptions radicales des années 1960 d’Archigram et de Cedric Price, le Pompidou devant d’ailleurs beaucoup au Fun Palace (non construit – 1961) de Cedric Price. Le premier bâtiment ouvertement de style High-Tech est l’usine métallique Reliance Control à Swindon (1967), conçue par Team 4, équipe dont la moitié des membres était composée de Rogers et Foster, qui étaient ensemble à Yale. N’empêche, l’autre grande œuvre de l’agence, une maison à Cornwall appelée CreakVean et fondue dans la nature environnante. Elle était dotée d’un toit végétalisé, des décennies en avance sur son temps. Rogers et Foster se sont séparés et la High-Tech est devenue internationale. Le Centre Commercial de Saint-Herblain à Nantes est un exemple du style des premières réalisations métalliques s’inscrivant dans la logique développée par Rogers, mais achevé plus tard, en 1987. Wilkinson a travaillé avec Rogers et Foster avant de devenir indépendant. Son Magna Science Centre dans le Yorkshire est une série de quatre nacelles suspendues dans une vaste aciérie désaffectée de 350 m de long, où la lumière et la couleur jouent des rôles atmosphériques évoquant la fabrication de l’acier. Une réalisation qui lui valut en 2001 le Stirling Prize, le prix d’architecture le plus prestigieux du Royaume-Uni. La France connaît moins Wilkinson que Rogers mais elle disposera bientôt du discrètement sculptural Pont de la Salpêtrière en construction derrière la gare d’Austerlitz. L’œuvre de WilkinsonEyre compte de nombreux ponts. Grands et petits, ils exploitent de façon spectaculaire l’expression structurelle pour créer de la beauté. Je pense notamment au Gateshead Millennium Bridge, qui a remporté un autre prix Stirling en 2002, et au pont de 197 m de long ouvert en 2005 à l’aéroport de Gatwick, pont que les passagers peuvent traverser pendant que des avions long-courriers passent en dessous. Cependant, le pont dessiné par WilkinsonEyre que je préfère est l’exquis Bridge of Aspiration (2003) de la Royal Ballet School, un court passage au-dessus d’une rue du centre de Londres encadré par des portails carrés chacun légèrement tourné par rapport à son voisin. L’espace intérieur se déploie avec grâce, à l’image des ballerines qui le parcourent. Avec ses « supersheds », WilkinsonEyre a fini par développer une élégance fantastique, dont témoignent par exemple à Singapour les Conservatories at Gardens by the Bay (2012), deux gigantesques serres qui s’incurvent jusqu’à 58 m de haut. Le premier des deux prix Stirling de RSHP est arrivé en 2006 pour le Terminal 4 de l’aéroport de Madrid-Barajas, une course exaltante de 700 m de long parmi une répétition d’éléments, chacun de l’un à l’autre d’une nuance de couleur vive légèrement différente. Le premier gratte-ciel de Rogers n’avait cependant presque aucune couleur. Lloyd’s of London, dans le quartier financier historique, compte six tours en acier atteignant 86 m de hauteur qui dominent leur environnement. La grande arche de verre qui laisse entrer la lumière fait écho au Crystal Palace de Paxton. Une grande salle à manger baroque, datée de 1763 et conçue par Robert Adam, ainsi que des luminaires et des meubles ont été relocalisés au 11e étage. En 2004, le Gherkin de 180 m de haut de Foster est devenu la nouvelle sensation dans la ‘skyline’ du quartier d’affaires. Ensuite, son Willis Building a complètement bloqué la vue depuis la salle Adam de Lloyds. J’ai eu l’occasion de rencontrer Rogers, en hauteur dans le tout nouveau Cheesegrater (râpe à fromage), son impressionnant gratte-ciel de 225 m de haut, devenu en 2014 le nouveau roi des gratte-ciel de Londres. Je lui ai demandé si Foster et lui se battaient pour la domination de la ‘skyline’ de Londres et jouaient à des jeux similaires avec leurs conceptions de tours pour le site du World Trade Center de New York. « Juste une compétition amicale », a-t-il répondu en souriant. Pure politesse ? Dans son hommage, évoquant Rogers, Foster a parlé de « [s]on ami le plus ancien et le plus proche ». Heureusement que Rogers ne s’est pas découragé après la mauvaise appréciation du diplôme obtenu à l’Architectural Association de Londres, qui spécifiait son « manque de bonnes compétences en dessin ». En revanche, Wilkinson a constamment croqué ce qu’il voyait et imaginait. Son croquis conceptuel des Gasholders (2018) à Kings Cross à Londres comprenait un mécanisme d’horlogerie car ces trois tours de logement (la plus haute à seulement 40,5 m de haut) étaient rondes. Ces appartements en forme de tarte sont encadrés par des exosquelettes métalliques. High-Tech ? Non, ils datent de 1880 et abritaient à l’origine des réservoirs d’essence cylindriques et télescopiques. Au Gasworks, j’ai interrogé Wilkinson sur le premier gratte-ciel de l’agence qui – étonnamment – est l’International Finance Center (2010), un ouvrage incurvé, mince et élégant (2010) s’élevant à 440 m au-dessus de Guangzhou. La rumeur disait que WilkinsonEyre avait participé au concours uniquement parce qu’un stagiaire chinois avait suggéré son nom. « Oui, c’est le cas », me confirma-t-il. Avant de quitter les gratte-ciel, noter qu’à côté du Cheesegrater de Rogers, le 8 Bishopsgate, de 204 m de haut, et signé WilkinsonEyre est actuellement en construction. Ces deux tours se devaient d’être plus minces au sommet pour protéger les vues lointaines de la cathédrale Saint-Paul. La tour de RSHP s’incline vers l’arrière, tandis que le nouveau voisin est un empilement de boîtes de verre à faible émissivité, un peu comme le Palais de Justice de Renzo Piano (RPBW) à Paris en termes de forme et de clarté. Malheureusement, Wilkinson ne sera pas là pour l’apprécier. Rogers a au moins vécu pour voir réalisée la Galerie aux dessins du Château La Coste, sa dernière conception. Comme son concept fondateur pour une maison Zip-Up (1969), il s’agit d’une forme extrudée, creuse et ouverte au-dessus du sol. La galerie elle-même est un espace tubulaire, d’une grande sérénité, à l’intérieur d’un cadre en acier orange vif en porte-à-faux sur 27 m au-dessus d’un ravin. Ses dimensions ont été acquises en mesurant la salle à manger de Rogers. Comme Stephen Spence, de RSHP et ayant travaillé avec Rogers sur le projet, le relève à mon attention, « il est intéressant qu’il ait commencé avec Pompidou, une grande galerie, pour finir avec la plus petite galerie du monde ». Lorsque la Galerie aux dessins a été achevée l’année dernière, Rogers avait pris sa retraite, s’était déconnecté de l’architecture, des projecteurs médiatiques et de RSHP. Il avait changé le monde, lequel, comme sa pratique, pouvait continuer sans lui. D’une certaine manière, la Galerie aux dessins est comme un pont dont la seule issue est située entre le sol et l’éther. Rogers et Wilkinson, au fil de leurs conceptions guidées par l’ingénierie, ont suivi des chemins différents mais ils ont, finalement, tous deux presque ensemble, traversé ce pont qui mène de la Terre à l’au-delà. Herbert Wright Carleton Watkins,

Carleton Watkins,

Nous avons beaucoup aimé mercredi au Jeu de Paume:Robert Adams: «Photo et poésie font appel à la métaphore»

«Bruning oil sludge, north of Denver, Colorado», 1979. (Photo Robert Adams. Courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco et Matthew Marks Gallery, New York)

«Bruning oil sludge, north of Denver, Colorado», 1979. (Photo Robert Adams. Courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco et Matthew Marks Gallery, New York)L’artiste autodidacte évoque ceux qui l’ont inspiré et sa passion pour les paysages en noir et blanc.

Robert Adams: «Photo et poésie font appel à la métaphore»

Robert Adams, l’Ouest sans fard

Votre formation, en autodidacte, a consisté à lire des livres et revues de photographie à la bibliothèque. Quelles ont été vos inspirations ?

Avez-vous eu le sentiment, à l’époque de séries comme «Eden» (1968) et «New West» (1968-1971), de changer radicalement la photographie de paysage américaine ?

Vous avez dit que «l’essence de la photographie est de se mesurer à la vie». Vos photos ont-elles une qualité citoyenne ?

Pourquoi y a-t-il si peu de personnes dans vos images, ou alors souvent dans l’ombre, voire de dos ?

Vous citez souvent les poètes. Quel lien faites-vous entre poésie et photographie ?

Pourquoi continuer à faire vos tirages vous-même ?

La composition très maîtrisée de vos photos appelle deux questions : quel est votre travail de préparation pour chaque image ? Et les recadrez-vous ?

J'ai aimé retrouver au MAM de St -Etienne:Robert ADAMS

Neahkahnie Mountain, Oregon, 2004. Courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco and Matthew Marks Gallery, New York. Photogr

American beauty: Robert Adams's The Place We Live – in pictures

Eden, Colorado, 1968. Courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco and Matthew Marks Gallery, New York. Photograph: Robert Adams

Eden, Colorado, 1968. Courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco and Matthew Marks Gallery, New York. Photograph: Robert Adams Larimer County, Colorado, 1977. Courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco and Matthew Marks Gallery, New York. Photograph: Robert Adams

Larimer County, Colorado, 1977. Courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco and Matthew Marks Gallery, New York. Photograph: Robert Adams Quarried Mesa Top, Pueblo County, Colorado, 1978. Courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco and Matthew Marks Gallery, New York. Photograph: Robert Adams

Quarried Mesa Top, Pueblo County, Colorado, 1978. Courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco and Matthew Marks Gallery, New York. Photograph: Robert Adams Burning oil sludge, north of Denver, Colorado, 1973-1974. Courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco and Matthew Marks Gallery, New York. Photograph: Robert Adams

Burning oil sludge, north of Denver, Colorado, 1973-1974. Courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco and Matthew Marks Gallery, New York. Photograph: Robert Adams Colorado Springs, Colorado, 1969. Courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco and Matthew Marks Gallery, New York. Photograph: Robert Adams

Colorado Springs, Colorado, 1969. Courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco and Matthew Marks Gallery, New York. Photograph: Robert Adams Pikes Peak, Colorado Springs, Colorado, 1969. Courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco and Matthew Marks Gallery, New York. Photograph: Robert Adams

Pikes Peak, Colorado Springs, Colorado, 1969. Courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco and Matthew Marks Gallery, New York. Photograph: Robert Adams Interstate 25, Eden, Colorado, 1968. Courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco and Matthew Marks Gallery, New York. Photograph: Robert Adams

Interstate 25, Eden, Colorado, 1968. Courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco and Matthew Marks Gallery, New York. Photograph: Robert Adams North-east of Keota, Colorado, 1969. Courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco and Matthew Marks Gallery, New York. Photograph: Robert Adamshttp://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2014/feb/24/robert-adams-the-place-we-live-in-pictures

North-east of Keota, Colorado, 1969. Courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco and Matthew Marks Gallery, New York. Photograph: Robert Adamshttp://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2014/feb/24/robert-adams-the-place-we-live-in-picturesNous avons vu à Paris et nous vous conseillons

Robert Adams

Date : du 11 février 2014 au 18 mai 2014Le Jeu de Paume, à Paris, consacre une rétrospective à l’Américain Robert Adams, des séries de photographies en noir et blanc datées des années 60 et dédiées à l’Ouest américain.

Ouvert le mardi de 11h à 21h

Du mercredi au dimanche de 11h à 19h

Fermé le lundi

Tarif plein : 8,50 EUR

Tarif réduit : 5,50 EURNous avons découvert mercredi avec plaisir le Jeu de Paume et voir les photos d'un artiste dont j'avais présum&é qu'il m

«Colorado Springs, Colorado», 1969. San Francisco et Matthew Marks Gallery, New York (Photo Robert Adams. Courtesy Fraenkel Gallery.)

«Colorado Springs, Colorado», 1969. San Francisco et Matthew Marks Gallery, New York (Photo Robert Adams. Courtesy Fraenkel Gallery.)Le Jeu de Paume, à Paris, consacre une rétrospective à l’Américain, exposant ses séries qui, à partir des années 60, montrent crûment des environnements en mutation.

Robert Adams, l’Ouest sans fard

Robert Adams: «Photo et poésie font appel à la métaphore»

«Longmont, Colorado, 1979». Photo Robert Adams. Courtesy Fraenkel Gallery.

«Longmont, Colorado, 1979». Photo Robert Adams. Courtesy Fraenkel Gallery. En 2014, les expositions parient sur la découverte

Fantastique Gustave Doré

Robert Adams et Mathieu Pernot, la pertinence des images

Meret Oppenheim, femme libre et surréaliste

Bill Viola, vidéaste métaphysique

Et aussi…

J'ai terminé hier:Gainsborough - L'Honorable Mme Thomas Graham

Gainsborough - L'Honorable Mme Thomas Graham

Prix

![]()

Description

La collection “Le Musée du Monde” décrypte les chefs-d’oeuvre des grands peintres. Le onzième volet de cette série met à l’honneur le maître anglais du xviiie siècle, qui a changé les portraits officiels en oeuvres spontanées et expressives.En décembre 2021, deux géants de l’architecture basés à Londres, Richard Rogers et Chris Wilkinson, ont rendu l’âme.

Retrouver toutes les Chroniques d’Outre-Manche