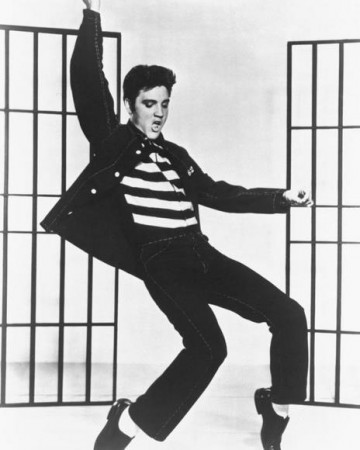

« ELVIS is still the King », disent les fidèles. Ils n'ont pas attendu le 16 août 1977 pour scander qu'Elvis est toujours le roi. Le trône était certes vacillant, le sceptre n'était plus aussi assuré mais il était toujours un roi immuable et opportuniste, légitime et contesté, tout autant fidèle aux couleurs de sa première gloire qu'avide de nouveautés. À l'époque, la question est de savoir si son embonpoint physique est de la même nature que celui de sa musique, s'il chante les Beatles ou Sinatra mieux que les Beatles ou Sinatra, si son rock'n'roll n'est pas définitivement devenu une musique d'adultes.

En 1977, le prurit punk vient de saisir l'Europe, l'Occident s'est trouvé le prophète Bob Marley, les grands groupes rock des années 1960 balancent entre reniements et bisbilles. Qui se soucie alors d'Elvis Presley ? Les costumes semés de pierreries toc, les poses de karatéka dodu, les chansons empesées de choeurs célestes, les instrumentations de show télévisés pour personnes âgées... Ses années 1970, ce sont des reprises des Beatles (

Something, Lady Madonna), de Simon & Garfunkel (

Bridge Over Troubled Water), de Bob Dylan (

Don't Think Twice It's Allright), de Creedence Clearwater Revival (

Proud Mary), de Frank Sinatra (

My Way) et même de notre Gilbert Bécaud (

Let It Be Me, adaptation de

Je t'appartiens)... Certes, il garde les yeux sur le grand

songbook de l'Amérique, celle du blues (

Got My Mojo Working) et de la country originelle (

It's Over de Jimmie Rodgers,

I'm So Lonesome I Could Cry d'Hank Williams), mais souvent les fans de la première heure sursautent en entendant sa voix empruntée sur de piteux titres de variétés. Il ne s'est pourtant pas passé beaucoup plus de vingt ans, même si ce sont les vingt années les plus denses de la culture occidentale...

Les premiers disques, les premiers effarements, les premiers scandales sont un raz de marée. En 1954, la musique n'est pas censée être si fervente et écervelée à la fois, si vive et si sensuelle. Il y a bien Bill Haley et le trio des premières stars qui vivront trop vite, Buddy Holly, Eddie Cochran et Gene Vincent, mais la révolution, c'est Elvis. Elvis qui tourne les têtes, Elvis qui donne à rêver, Elvis qui décide des vies à venir. Le chanteur belge Arno nous a raconté combien

One Night With You (

« l'accord de guitare, le « niii-iight »,

ah le salaud ! ») a changé sa vie. Il avait cinq ans. Commencement chez Bruce Springsteen aussi :

« Mon premier disque, sur mon électrophone de gosse, je l'ai acheté chez un soldeur. Un EP d'un type qui s'appelait Dusty Rhodes qui faisait des reprises de chansons d'Elvis. C'était moins cher, 39 cents au lieu de 99 cents pour un vrai EP d'Elvis. » Le film

Loving You arrive en France en 1957 ? En le voyant à Paris, Jean-Philippe Smet décide de devenir chanteur de rock. Il sera Johnny Hallyday. En sortant de la séance à Nice, Hervé Forneri a trouvé son pseudonyme : il s'appellera Dick Rivers.

Le choc fondateur pour Michel Polnareff ?

Don't Be Cruel. Pour Scott Walker ?

Why Fools Fall in Love. Pour Kurt Wagner de Lambchop ?

Hound Dog... Pierre Bachelet écoute des 45 tours d'Elvis avec sa mère, Martin Gore de Depeche Mode pique à la sienne le 33 tours

Elvis Golden Record vol. 1, la nourrice de Wild Oldham (alias Bonnie Prince Billy) lui chante ses slows pour l'endormir, le père de Garou reprend ses chansons pour le réveillon du jour de l'An...

Le génie, l'invention, l'audace Elvis a incarné la révolution la plus spectaculaire et la plus profonde qu'a connue la culture populaire américaine au XX

e siècle et, en quelques années, il est sorti de la course. Quand, en 1965, des Beatles surexcités viennent lui rendre visite, la symbolique est parlante : le génie, l'invention, l'audace et même le scandale ont traversé l'Atlantique, ont changé de camp. Peu importe, il va rester le King. Un roi incertain, velléitaire, divisé, sur le visage duquel les affres du règne laissent de lisibles traces. Il enregistre à tour de bras, s'interrompt, revient. La puissance s'effrite : vingt-cinq chansons classées n° 1 des charts américains entre 1956 et 1965, de

Heartbreak Hotel à

Crying in the Chapel. Puis cinq seulement d'

In the Ghetto en 1969 à

Way Down en 1977 le 45 tours sorti quelques semaines avant sa mort et que tout le monde acheta à partir du 16 août. Trente n° 1, donc. Record royal.

La souveraineté ? Quand Elvis enregistre

Always on my Mind en 1973, Brenda Lee l'a créé l'année précédente. Dans l'immédiat, le 45 tours de Presley est un quasi-bide. Dans les années 1980 sa version, à la fois ample et intime, massive et fluide, remontera dans l'estime générale. C'est cela qui fait de tant de ses chansons des versions de référence : son timbre mat, chaleureux, à la fois désinvolte et engagé, parvient à occuper tout l'espace, à saturer de signification chaque note. Qu'il chante

Amazing Grace, le cantique préféré de l'Amérique chrétienne, ou

In the Ghetto, sa seule véritable prise de position sur la question raciale aux Etats-Unis, qu'il reprenne

Blowin' in the Wind de Bob Dylan ou le traditionnel

See See Rider, c'est un chant chargé, puissant, qui confère à la forme populaire une solennité de culte. Et c'est ce qui s'entend toujours, trente ans après sa mort. De même que les Argentins ont longtemps dit, année après année, que Carlos Gardel chantait de mieux en mieux depuis sa mort en 1935, il y a un sortilège voisin chez Elvis Presley. Jusqu'à l'injustice : son

Johnny B. Goode, son

My Way prennent une valeur inattendue ces dernières années. Génération après génération, l'apprentissage en elvisologie se fait avec les mêmes compilations alignant les mêmes n° 1, avant d'ouvrir le coffre aux merveilles et aux monstres, le livre pompeux et sublime de l'immense répertoire d'Elvis. Alors, sa souveraineté éclate toujours. Malgré tout, il reste évidemment le King. Si tant est que le rock ait besoin d'un roi.