Recueil de poèmes en hommage aux deux auteurs

La Rose et le Réséda

Celui qui croyait au ciel

Celui qui n'y croyait pas

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Celui qui croyait au ciel

Celui qui n'y croyait pas

Nuit violente ô nuit dont l’épouvantable cri profond devenait

plus intense de minute en minute

Nuit qui criait comme une femme qui accouche

Nuit des hommes seulement

Une barque s'en va sur l'eau sur l'eau

Comme fait la feuille du saule

Comme ta joue à mon épaule

Comme la paupière à l'œil clos

Une barque s'en va sur l'eau sur l'eau

Comme fait la feuille du saule

La lente Loire passe altière et, d'île en île,

Noue et dénoue, au loin, son bleu ruban moiré ;

La plaine mollement la suit, de ville en ville,

Le long des gais coteaux de vigne et de forêt ;

Depuis l’âge orageux des aurores premières

Où tout un ciel pleuvait sur un monde naissant,

Suivi d’un infini cortège de rivières,

Au large, à plein chenal, en triomphe, il descend.

Ô de qui la vive course

Prend sa bienheureuse source,

D’une argentine fontaine,

Qui d’une fuite lointaine,

Te rends au sein fluctueux

De l’Océan monstrueux,

Loire, hausse ton chef ores

Bien haut, et bien haut encores,

Et jette ton oeil divin

Sur ce pays Angevin,

Le plus heureux et fertile,

Qu’autre où ton onde distille.

Bien d’autres Dieux que toi, Père,

Daignent aimer ce repaire,

A qui le Ciel fut donneur

De toute grâce et bonheur.

Quand quelquefois je pense à ma première vie

Du temps que je vivais seul roi de mon désir,

Et que mon âme libre errait à son plaisir,

Franche d'espoir, de crainte, et d'amoureuse envie :

Soleil je t’adore comme les sauvages

à plat ventre sur le rivage

Charles Baudelaire:"Bohémiens en voyage" dans "Les Fleurs du Mal."

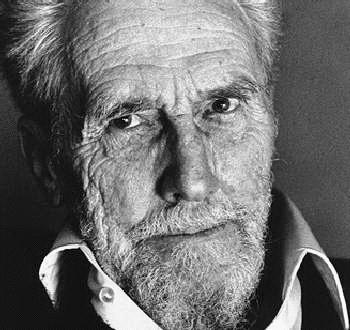

Ezra Pound.

Ezra Pound.

Reverrais-je jamais la Giudecca ?

ou les lumières qui la masquent, Ca’Foscari, Ca’ Giustinian

ou la Ca’, comme ils disent, de Desdémone

ou les deux tours qui n’ont plus leur cyprès

ou les bateaux amarrés devant la Zattere

ou le quai nord de la Sensaria DAKRUON DAKPYCON

et frère Gulpe se construit une belle maison

de quatre pièces, dont l’une a la forme d’un flacon d’alcool

Ainsi, mon cher, tu t'en reviens

Du pays dont je me souviens

Comme d'un rêve,

De ces beaux lieux où l'oranger

Naquit pour nous dédommager

Du péché d'Ève.

Tu l'as vu, ce ciel enchanté

Qui montre avec tant de clarté

Le grand mystère ;

Si pur, qu'un soupir monte à Dieu

Plus librement qu'en aucun lieu

Qui soit sur terre.

Tu les as vus, les vieux manoirs

De cette ville aux palais noirs

Qui fut Florence,

Plus ennuyeuse que Milan

Où, du moins, quatre ou cinq fois l'an,

Cerrito danse.

Tu l'as vue, assise dans l'eau,

Portant gaiement son mezzaro,

La belle Gênes,

Le visage peint, l'oeil brillant,

Qui babille et joue en riant

Avec ses chaînes.

Tu l'as vu, cet antique port,

Où, dans son grand langage mort,

Le flot murmure,

Où Stendhal, cet esprit charmant,

Remplissait si dévotement

Sa sinécure.

Tu l'as vu, ce fantôme altier

Qui jadis eut le monde entier

Sous son empire.

César dans sa pourpre est tombé :

Dans un petit manteau d'abbé

Sa veuve expire.

Tu t'es bercé sur ce flot pur

Où Naple enchâsse dans l'azur

Sa mosaique,

Oreiller des lazzaroni

Où sont nés le macaroni

Et la musique.

Qu'il soit rusé, simple ou moqueur,

N'est-ce pas qu'il nous laisse au coeur

Un charme étrange,

Ce peuple ami de la gaieté

Qui donnerait gloire et beauté

Pour une orange ?

Catane et Palerme t'ont plu.

Je n'en dis rien ; nous t'avons lu ;

Mais on t'accuse

D'avoir parlé bien tendrement,

Moins en voyageur qu'en amant,

De Syracuse.

Ils sont beaux, quand il fait beau temps,

Ces yeux presque mahométans

De la Sicile ;

Leur regard tranquille est ardent,

Et bien dire en y répondant

N'est pas facile.

Ils sont doux surtout quand, le soir,

Passe dans son domino noir

La toppatelle.

On peut l'aborder sans danger,

Et dire : " Je suis étranger,

Vous êtes belle. "

Ischia ! C'est là, qu'on a des yeux,

C'est là qu'un corsage amoureux

Serre la hanche.

Sur un bas rouge bien tiré

Brille, sous le jupon doré,

La mule blanche.

Pauvre Ischia ! bien des gens n'ont vu

Tes jeunes filles que pied nu

Dans la poussière.

On les endimanche à prix d'or ;

Mais ton pur soleil brille encor

Sur leur misère.

Quoi qu'il en soit, il est certain

Que l'on ne parle pas latin

Dans les Abruzzes,

Et que jamais un postillon

N'y sera l'enfant d'Apollon

Ni des neuf Muses.

Il est bizarre, assurément,

Que Minturnes soit justement

Près de Capoue.

Là tombèrent deux demi-dieux,

Tout barbouillés, l'un de vin vieux,

L'autre de boue.

Les brigands t'ont-ils arrêté

Sur le chemin tant redouté

De Terracine ?

Les as-tu vus dans les roseaux

Où le buffle aux larges naseaux

Dort et rumine ?

Hélas ! hélas ! tu n'as rien vu.

Ô (comme on dit) temps dépourvu

De poésie !

Ces grands chemins, sûrs nuit et jour,

Sont ennuyeux comme un amour

Sans jalousie.

Si tu t'es un peu détourné,

Tu t'es à coup sûr promené

Près de Ravenne,

Dans ce triste et charmant séjour

Où Byron noya dans l'amour

Toute sa haine.

C'est un pauvre petit cocher

Qui m'a mené sans accrocher

Jusqu'à Ferrare.

Je désire qu'il t'ait conduit.

Il n'eut pas peur, bien qu'il fît nuit ;

Le cas est rare.

Padoue est un fort bel endroit,

Où de très grands docteurs en droit

Ont fait merveille ;

Mais j'aime mieux la polenta

Qu'on mange aux bords de la Brenta

Sous une treille.

Sans doute tu l'as vue aussi,

Vivante encore, Dieu merci !

Malgré nos armes,

La pauvre vieille du Lido,

Nageant dans une goutte d'eau

Pleine de larmes.

la poète Cécile SAUVAGE, mère du musicien Olivier MESSIAEN »

Je t’aimerai encore sous terre.

Je t’aimerai de tous mes os,

Comme ici-bas je fus ta mère,

Je veillerai sur ton repos.

(…)

Ce sera la nuit maternelle

L’intime et pur enlacement

De ton enfance aux membres frêles

Lorsque tu dormais dans mon flanc

Dans un omnibus au Londres (Ezra Pound, 1915 ou 1916)

Les yeux d’une morte

M’ont salué,

Enchassés dans un visage stupide

|

Je me souviens de cette ville

Dont les paupières étaient bleues Où jamais les automobiles Ne s'arrêtent que quand il pleut Une lessive jaune et rose Y balançait au bord du ciel Où passaient des canards moroses Avec un ventre couleur miel On y a des manières d'être Qu'ailleurs on ne voit pas souvent Juste s'entrouvre une fenêtre Qu'un rideau blanc s'envole au vent Toutes les filles le dimanche S'en vont flâner au bord de l'eau Elles se gardent les mains blanches Pour attirer les matelots Le plus souvent marins d'eau douce Rencontrés sous les peupliers On voit qu'ils ne sont plus des mousses Comme ils dénouent les tabliers Tout est vraiment sans importance Un jour ou l'autre on se marie Les charpentiers dans l'existence Épousent la Vierge Marie Les hommes facilement chantent Et jurent plus facilement Quand leurs femmes se font méchantes Ils leur procurent des amants Le conjoint rentre sur le tard Avec une haleine d'anis L'épouse élève ses bâtards Et leurs héritiers réunis C'était peu après l'autre guerre |

Si vous voulez faire une tarte aux pommes à partir de rien,

il vous faudra d’abord créer l’univers. »

— Carl Sagan (*1)

J’avais très envie, pour cette semaine sans musique, de vous parler de poésie. Quelques lignes fortes, qui marquent, qui émeuvent, peut-être l’expression la plus puissante et la plus ouverte du langage… et que l’on peut (la plupart du temps) lire en une fois. Je voulais même vous présenter une poésie différente chaque matin — et pourquoi pas simplement proposer les seuls poèmes, sans commentaires, tant l’analyse d’un poème peut le démonter, le tordre en des interprétations personnelles qui ne sont pas forcément celles des autres lecteurs.

J’avais très envie, pour cette semaine sans musique, de vous parler de poésie. Quelques lignes fortes, qui marquent, qui émeuvent, peut-être l’expression la plus puissante et la plus ouverte du langage… et que l’on peut (la plupart du temps) lire en une fois. Je voulais même vous présenter une poésie différente chaque matin — et pourquoi pas simplement proposer les seuls poèmes, sans commentaires, tant l’analyse d’un poème peut le démonter, le tordre en des interprétations personnelles qui ne sont pas forcément celles des autres lecteurs.

>>

J’ai à ce sujet eu un coup de cœur pour “Alfabet” d’Inger Christensen — et là, les choses se compliquent. Déjà (vous l’aurez remarqué), “Alfabet” d’Inger Christensen est un poème écrit en danois — et Dieu sait à quel point la poésie, plus que n’importe quelle forme de texte, est impossible à traduire fidèlement. (La seule manière de lire vraiment “Alfabet” si l’on ne maîtrise pas le danois est en version bilingue, avec une traduction en regard de l’original.) Ensuite, “Alfabet” est un long poème. Trop long pour vous le recopier en entier. Enfin, le texte complet d’“Alfabet” est à ma connaissance introuvable en ligne… et l’édition bilingue danois-français que j’ai pu lire n’a semble-t-il été imprimée qu’en 1984 (donc épuisée depuis belle lurette). Mais qu’importe ! J’avais tout de même envie de vous parler de ce texte.

Ô Versaille, ô bois, ô portiques,

Marbres vivants, berceaux antiques,

Par les dieux et les rois Elysée embelli,

A ton aspect, dans ma pensée,

Comme sur l'herbe aride une fraîche rosée,

Coule un peu de calme et d'oubli.

Poèmes (Paris, Mercure de France, 1904), Carmina Sacra (Paris, Mercure de France, 1912), Du Rhône à l'Arno (Paris, Mercure de France, 1920), De l'une à l'autre Aurore (Paris, Mercure de France, 1924).

|

Invocations d'automne

Automne merveilleux, Automne qui me dores

L'horizon de la vie encore cette fois, Toi qui, si doux, épands les feux de tes aurores Et ceux de tes couchants aux limites des bois, Mélancolique Automne, avec qui l'on voyage En des mondes de songe et de sérénité, Bel Automne pour qui, sous le dernier feuillage, Un oiseau, mais tout bas, poursuit son chant d'été, Toujours tu m'exaltas, saison harmonieuse; Ta flamme brûle encore en mes hymnes anciens : Tu m'as tout pénétré d'une ardeur sérieuse... Dis que tu le savais et que tu t'en souviens ! Pourtant, si je t'invoque aujourd'hui, cher Automne, Ce n'est pas pour revivre aux luttes du passé, Pour remettre à mon front une vaine couronne, Et rendre un peu de lustre à mon nom effacé. Que, dans l'apaisement de cet octobre, meure Ce qui n'est pas en moi le vierge attrait du Beau ; Que, la Gloire ayant fui, le seuil de ma demeure Semble à jamais le seuil délaissé d'un tombeau. Loin l'orgueil, espérant des revanches tardives! Uniquement épris d'un rêve aérien, Je ne regarde plus vers les ingrates rives Du monde aveugle et sourd, dont je n'attends plus rien. Je ne veux contempler que de pures images : Mon calme enivrement, c'est l'ampleur de tes cieux, C'est ton azur à peine offensé de nuages, Saison noble au divin rire silencieux. Ta tendresse me parle et ma ferveur t'écoute : Automne inspirateur, fais encor sous tes lois Tomber, comme un cristal, mes heures, goutte à goutte; Mets invisiblement des cordes sous mes doigts; Et que, la mélodie affluant dans mes veines, Ardente comme aux jours de ma jeune vigueur, Sans désir de frapper les oreilles humaines, Je chante seulement pour enchanter mon cœur. |

||

|

Louis Le Cardonnel. (1862-1936), Poèmes (1904).

|

||

Ce toit tranquille, où marchent des colombes,

Entre les pins palpite, entre les tombes;

Midi le juste y compose de feux

La mer, la mer, toujours recommencée!

O récompense après une pensée

Qu'un long regard sur le calme des dieux!

Quel pur travail de fins éclairs consume

Maint diamant d'imperceptible écume,

Et quelle paix semble se concevoir!

Quand sur l'abîme un soleil se repose,

Ouvrages purs d'une éternelle cause,

Le Temps scintille et le Songe est savoir.

Stable trésor, temple simple à Minerve,

Masse de calme, et visible réserve,

Eau sourcilleuse, Oeil qui gardes en toi

Tant de sommeil sous un voile de flamme,

O mon silence!... Édifice dans l'âme,

Mais comble d'or aux mille tuiles, Toit!

Temple du Temps, qu'un seul soupir résume,

À ce point pur je monte et m'accoutume,

Tout entouré de mon regard marin;

Et comme aux dieux mon offrande suprême,

La scintillation sereine sème

Sur l'altitude un dédain souverain.

Comme le fruit se fond en jouissance,

Comme en délice il change son absence

Dans une bouche où sa forme se meurt,

Je hume ici ma future fumée,

Et le ciel chante à l'âme consumée

Le changement des rives en rumeur.

Beau ciel, vrai ciel, regarde-moi qui change!

Après tant d'orgueil, après tant d'étrange

Oisiveté, mais pleine de pouvoir,

Je m'abandonne à ce brillant espace,

Sur les maisons des morts mon ombre passe

Qui m'apprivoise à son frêle mouvoir.

L'âme exposée aux torches du solstice,

Je te soutiens, admirable justice

De la lumière aux armes sans pitié!

Je te tends pure à ta place première:

Regarde-toi!... Mais rendre la lumière

Suppose d'ombre une morne moitié.

O pour moi seul, à moi seul, en moi-même,

Auprès d'un coeur, aux sources du poème,

Entre le vide et l'événement pur,

J'attends l'écho de ma grandeur interne,

Amère, sombre et sonore citerne,

Sonnant dans l'âme un creux toujours futur!

Sais-tu, fausse captive des feuillages,

Golfe mangeur de ces maigres grillages,

Sur mes yeux clos, secrets éblouissants,

Quel corps me traîne à sa fin paresseuse,

Quel front l'attire à cette terre osseuse?

Une étincelle y pense à mes absents.

Fermé, sacré, plein d'un feu sans matière,

Fragment terrestre offert à la lumière,

Ce lieu me plaît, dominé de flambeaux,

Composé d'or, de pierre et d'arbres sombres,

Où tant de marbre est tremblant sur tant d'ombres;

La mer fidèle y dort sur mes tombeaux!

Chienne splendide, écarte l'idolâtre!

Quand solitaire au sourire de pâtre,

Je pais longtemps, moutons mystérieux,

Le blanc troupeau de mes tranquilles tombes,

Éloignes-en les prudentes colombes,

Les songes vains, les anges curieux!

Ici venu, l'avenir est paresse.

L'insecte net gratte la sécheresse;

Tout est brûlé, défait, reçu dans l'air

A je ne sais quelle sévère essence...

La vie est vaste, étant ivre d'absence,

Et l'amertume est douce, et l'esprit clair.

Les morts cachés sont bien dans cette terre

Qui les réchauffe et sèche leur mystère.

Midi là-haut, Midi sans mouvement

En soi se pense et convient à soi-même...

Tête complète et parfait diadème,

Je suis en toi le secret changement.

Tu n'as que moi pour contenir tes craintes!

Mes repentirs, mes doutes, mes contraintes

Sont le défaut de ton grand diamant...

Mais dans leur nuit toute lourde de marbres,

Un peuple vague aux racines des arbres

A pris déjà ton parti lentement.

Ils ont fondu dans une absence épaisse,

L'argile rouge a bu la blanche espèce,

Le don de vivre a passé dans les fleurs!

Où sont des morts les phrases familières,

L'art personnel, les âmes singulières?

La larve file où se formaient des pleurs.

Les cris aigus des filles chatouillées,

Les yeux, les dents, les paupières mouillées,

Le sein charmant qui joue avec le feu,

Le sang qui brille aux lèvres qui se rendent,

Les derniers dons, les doigts qui les défendent,

Tout va sous terre et rentre dans le jeu!

Et vous, grande âme, espérez-vous un songe

Qui n'aura plus ces couleurs de mensonge

Qu'aux yeux de chair l'onde et l'or font ici?

Chanterez-vous quand serez vaporeuse?

Allez! Tout fuit! Ma présence est poreuse,

La sainte impatience meurt aussi!

Maigre immortalité noire et dorée,

Consolatrice affreusement laurée,

Qui de la mort fais un sein maternel,

Le beau mensonge et la pieuse ruse!

Qui ne connaît, et qui ne les refuse,

Ce crâne vide et ce rire éternel!

Pères profonds, têtes inhabitées,

Qui sous le poids de tant de pelletées,

Êtes la terre et confondez nos pas,

Le vrai rongeur, le ver irréfutable

N'est point pour vous qui dormez sous la table,

Il vit de vie, il ne me quitte pas!

Amour, peut-être, ou de moi-même haine?

Sa dent secrète est de moi si prochaine

Que tous les noms lui peuvent convenir!

Qu'importe! Il voit, il veut, il songe, il touche!

Ma chair lui plaît, et jusque sur ma couche,

À ce vivant je vis d'appartenir!

Zénon! Cruel Zénon! Zénon d'Elée!

M'as-tu percé de cette flèche ailée

Qui vibre, vole, et qui ne vole pas!

Le son m'enfante et la flèche me tue!

Ah! le soleil... Quelle ombre de tortue

Pour l'âme, Achille immobile à grands pas!

Non, non!... Debout! Dans l'ère successive

Brisez, mon corps, cette forme pensive!

Buvez, mon sein, la naissance du vent!

Une fraîcheur, de la mer exhalée,

Me rend mon âme... O puissance salée!

Courons à l'onde en rejaillir vivant.

Oui! Grande mer de délires douée,

Peau de panthère et chlamyde trouée,

De mille et mille idoles du soleil,

Hydre absolue, ivre de ta chair bleue,

Qui te remords l'étincelante queue

Dans un tumulte au silence pareil,

Y'avait dix fill's dans un pré

Tout's les dix à marier

Y'avait Dine y'avait Chine

Y'avait Claudine et Martine

Ah! ah! Cath'rinette et Cath'rina;

Y'avait la belle Suzon,

La duchess'de Monbazon

Y'avait CéIimène

Y'avait la du Maine

Bierstube Magie allemande

Et douces comme un lait d'amandes

Mina Linda lèvres gourmandes

qui tant souhaitent d'être crues

A fredonner tout bas s'obstinent

L'air Ach du lieber Augustin

Qu'un passant siffle dans la rue

Sofienstrasse Ma mémoire

Retrouve la chambre et l'armoire

L'eau qui chante dans la bouilloire

Les phrases des coussins brodés

L'abat-jour de fausse opaline

Le Toteninsel de Boecklin

Et le peignoir de mousseline

qui s'ouvre en donnant des idées

Au plaisir prise et toujours prête

O Gaense-Liesel des défaites

Tout à coup tu tournais la tête

Et tu m'offrais comme cela

La tentation de ta nuque

Demoiselle de Sarrebrück

Qui descendais faire le truc

Pour un morceau de chocolat

Et moi pour la juger que suis-je

Pauvres bonheurs pauvres vertiges

Il s'est tant perdu de prodiges

Que je ne m'y reconnais plus

Rencontres Partances hâtives

Est-ce ainsi que les hommes vivent

Et leurs baisers au loin les suivent

Comme des soleils révolus

Tout est affaire de décors

Changer de lit changer de corps

A quoi bon puisque c'est encore

Moi qui moi-même me trahis

Moi qui me traîne et m'éparpille

Et mon ombre se déshabille

Dans les bras semblables des filles

Où j'ai cru trouver un pays

Coeur léger coeur changeant coeur lourd

Le temps de rêver est bien court

Que faut-il faire de mes jours

Que faut-il faire de mes nuits

Je n'avais amour ni demeure

Nulle part où je vive ou meure

Je passais comme la rumeur

je m'endormais comme le bruit

C'était un temps déraisonnable

On avait mis les morts à table

On faisait des châteaux de sable

On prenait les loups pour des chiens

Tout changeait de pôle et d'épaule

La pièce était-elle ou non drôle

Moi si j'y tenait mal mon rôle

C'était de n'y comprendre rien

Dans le quartier Hohenzollern

Entre la Sarre et les casernes

Comme les fleurs de la luzerne

Fleurissaient les seins de Lola

Tout est affaire de décor

Changer de lit changer de corps

À quoi bon puisque c'est encore

Moi qui moi-même me trahis

Moi qui me traîne et m'éparpille

Et mon ombre se déshabille

Dans les bras semblables des filles

Où j'ai cru trouver un pays.

Coeur léger coeur changeant coeur lourd

Le temps de rêver est bien court

Que faut-il faire de mes jours

Que faut-il faire de mes nuits

Je n'avais amour ni demeure

Nulle part où je vive ou meure

Je passais comme la rumeur

Je m'endormais comme le bruit.

C'était un temps déraisonnable

On avait mis les morts à table

On faisait des châteaux de sable

On prenait les loups pour des chiens

Tout changeait de pôle et d'épaule

La pièce était-elle ou non drôle

Moi si j'y tenais mal mon rôle

C'était de n'y comprendre rien

Est-ce ainsi que les hommes vivent

Et leurs baisers au loin les suivent

Dans le quartier Hohenzollern

Entre La Sarre et les casernes

Comme les fleurs de la luzerne

Fleurissaient les seins de Lola

Comme on voit sur la branche au mois de Mai la rose

En sa belle jeunesse, en sa première fleur

Rendre le ciel jaloux de sa vive couleur,

Quand l’Aube de ses pleurs au point du jour l’arrose :

La grâce dans sa feuille, et l’amour se repose,

Embaumant les jardins et les arbres d’odeur :

Mais battue ou de pluie, ou d’excessive ardeur,

Languissante elle meurt feuille à feuille déclose :

Ainsi en ta première et jeune nouveauté,

Quand la terre et le ciel honoraient ta beauté,

La Parque t’a tuée, et cendre tu reposes.

Pour obsèques reçois mes larmes et mes pleurs,

Ce vase plein de lait, ce panier plein de fleurs,

Afin que vif, et mort, ton corps ne soit que roses.

La Pythie, exhalant la flamme

De naseaux durcis par l’encens,

Haletante, ivre, hurle !... l’âme

Affreuse, et les flancs mugissants !

Pâle, profondément mordue,

Et la prunelle suspendue

Au point le plus haut de l’horreur,

Le regard qui manque à son masque

S’arrache vivant à la vasque,

À la fumée, à la fureur !

Sur le mur, son ombre démente

Où domine un démon majeur,

Parmi l’odorante tourmente

Prodigue un fantôme nageur,

De qui la transe colossale,

Rompant les aplombs de la salle,

Si la folle tarde à hennir,

Mime de noirs enthousiasmes,

Hâte les dieux, presse les spasmes

De s’achever dans l’avenir !

Cette martyre en sueurs froides,

Ses doigts sur mes doigts se crispant,

Vocifère entre les ruades

D’un trépied qu’étrangle un serpent :

— Ah ! maudite !.. Quels maux je souffre !

Toute ma nature est un gouffre !

Hélas ! Entr’ouverte aux esprits,

J’ai perdu mon propre mystère !...

Une Intelligence adultère

Exerce un corps qu’elle a compris !

Don cruel ! Maître immonde, cesse

Vite, vite, ô divin ferment,

De feindre une vaine grossesse

Dans ce pur ventre sans amant !

Fais finir cette horrible scène !

Vois de tout mon corps l’arc obscène

Tendre à se rompre pour darder,

Comme son trait le plus infâme,

Implacablement au ciel l’âme

Que mon sein ne peut plus garder !

Qui me parle, à ma place même ?

Quel écho me répond : Tu mens !

Qui m’illumine ?... Qui blasphème ?

Et qui, de ces mots écumants,

Dont les éclats hachent ma langue,

La fait brandir une harangue

Brisant la bave et les cheveux

Que mâche et trame le désordre

D’une bouche qui veut se mordre

Et se reprendre ses aveux ?

Dieu ! Je ne me connais de crime

Que d’avoir à peine vécu !...

Mais si tu me prends pour victime

Et sur l’autel d’un corps vaincu

Si tu courbes un monstre, tue

Ce monstre, et la bête abattue,

Le col tranché, le chef produit

Par les crins qui tirent les tempes,

Que cette plus pâle des lampes

Saisisse de marbre la nuit !

Alors, par cette vagabonde

Morte, errante, et lune à jamais,

Soit l’eau des mers surprise, et l’onde

Astreinte à d’éternels sommets !

Que soient les humains faits statues,

Les cœurs figés, les âmes tues,

Et par les glaces de mon œil,

Puisse un peuple de leurs paroles

Durcir en un peuple d’idoles

Muet de sottise et d’orgueil !

Eh ! Quoi !... Devenir la vipère

Dont tout le ressort de frissons

Surprend la chair que désespère

Sa multitude de tronçons !...

Reprendre une lutte insensée !...

Tourne donc plutôt ta pensée

Vers la joie enfuie, et reviens,

Ô mémoire, à cette magie

Qui ne tirait son énergie

D’autres arcanes que des tiens !

Mon cher corps... Forme préférée,

Fraîcheur par qui ne fut jamais

Aphrodite désaltérée,

Intacte nuit, tendres sommets,

Et vos partages indicibles

D’une argile en îles sensibles,

Douce matière de mon sort,

Quelle alliance nous vécûmes,

Avant que le don des écumes

Ait fait de toi ce corps de mort !

Toi, mon épaule, où l’or se joue

D’une fontaine de noirceur,

J’aimais de te joindre ma joue

Fondue à sa même douceur !...

Ou, soulevés à mes narines,

Les mains pleines de seins vivants,

Entre mes bras aux belles anses

Mon abîme a bu les immenses

Profondeurs qu’apportent les vents !

Hélas ! ô roses, toute lyre

Contient la modulation !

Un soir, de mon triste délire

Parut la constellation !

Le temple se change dans l’antre,

Et l’ouragan des songes entre

Au même ciel qui fut si beau !

Il faut gémir, il faut atteindre

Je ne sais quelle extase, et ceindre

Ma chevelure d’un lambeau !

Ils m’ont connue aux bleus stigmates

Apparus sur ma pauvre peau ;

Ils m’assoupirent d’aromates

Laineux et doux comme un troupeau ;

Ils ont, pour vivant amulette,

Touché ma gorge qui halète

Sous les ornements vipérins ;

Étourdie, ivre d’empyreumes,

Ils m’ont, au murmure des neumes,

Rendu des honneurs souterrains.

Qu’ai-je donc fait qui me condamne

Pure, à ces rites odieux ?

Une sombre carcasse d’âne

Eût bien servi de ruche aux dieux !

Mais une vierge consacrée,

Une conque neuve et nacrée

Ne doit à la divinité

Que sacrifice et que silence,

Et cette intime violence

Que se fait la virginité !

Pourquoi, Puissance Créatrice,

Auteur du mystère animal,

Dans cette vierge pour matrice,

Semer les merveilles du mal !

Sont-ce les dons que tu m’accordes ?

Crois-tu, quand se brisent les cordes,

Que le son jaillisse plus beau ?

Ton plectre a frappé sur mon torse,

Mais tu ne lui laisses la force

Que de sonner comme un tombeau !

Sois clémente, sois sans oracles !

Et de tes merveilleuses mains,

Change en caresses les miracles,

Retiens les présents surhumains !

C’est en vain que tu communiques

À nos faibles tiges, d’uniques

Commotions de ta splendeur !

L’eau tranquille est plus transparente

Que toute tempête parente

D’une confuse profondeur !

Va, la lumière la divine

N’est pas l’épouvantable éclair

Qui nous devance et nous devine

Comme un songe cruel et clair !

Il éclate !... Il va nous instruire !...

Non !... La solitude vient luire

Dans la plaie immense des airs

Où nulle pâle architecture,

Mais la déchirante rupture

Nous imprime de purs déserts !

N’allez donc, mains universelles,

Tirer de mon front orageux

Quelques suprêmes étincelles !

Les hasards font les mêmes jeux !

Le passé, l’avenir sont frères

Et par leurs visages contraire

Une seule tête pâlit

De ne voir où qu’elle regarde

Qu’une même absence hagarde

D’îles plus belles que l’oubli.

Noirs témoins de tant de lumières

Ne cherchez plus... Pleurez, mes yeux !

Ô pleurs dont les sources premières

Sont trop profondes dans les cieux !...

Jamais plus amère demande !...

Mais la prunelle la plus grande

De ténèbres se doit nourrir !...

Tenant notre race atterrée,

La distance désespérée

Nous laisse le temps de mourir !

Entends, mon âme, entends ces fleuves !

Quelles cavernes sont ici ?

Est-ce mon sang ?... Sont-ce les neuves

Rumeurs des ondes sans merci ?

Mes secrets sonnent leurs aurores !

Tristes airains, tempes sonores,

Que dites-vous de l’avenir !

Frappez, frappez, dans une roche,

Abattez l’heure la plus proche...

Mes deux natures vont s’unir !

Ô formidablement gravie,

Et sur d’effrayants échelons,

Je sens dans l’arbre de ma vie

La mort monter de mes talons !

Le long de ma ligne frileuse

Le doigt mouillé de la fileuse

Trace une atroce volonté !

Et par sanglots grimpe la crise

Jusque dans ma nuque où se brise

Une cime de volupté !

Ah ! brise les portes vivantes !

Fais craquer les vains scellements

Épais troupeau des épouvantes,

Hérissé d’étincellements !

Surgis des étables funèbres

Où te nourrissaient mes ténèbres

De leur fabuleuse foison !

Bondis, de rêves trop repue,

Ô horde épineuse et crépue,

Et viens fumer dans l’or, Toison !

*

Telle, toujours plus tourmentée,

Déraisonne, râle et rugit

La prophétesse fomentée

Par les souffles de l’or rougi.

Mais enfin le ciel se déclare !

L’oreille du pontife hilare

S’aventure vers le futur :

Une attente sainte la penche,

Car une voix nouvelle et blanche

Échappe de ce corps impur.

*

Honneur des Hommes, Saint LANGAGE,

Discours prophétique et paré,

Belles chaînes en qui s’engage

Le dieu dans la chair égaré,

Illumination, largesse !

Voici parler une Sagesse

Et sonner cette auguste Voix

Qui se connaît quand elle sonne

N’être plus la voix de personne

Tant que des ondes et des bois !