Nous échangions des lettres depuis quinze ans. Je respectais sa vision des choses : un écrivain n’est que ce qu’il écrit.

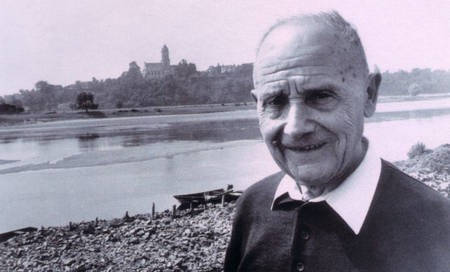

Je ressentis malgré tout le besoin de le voir. C’est à Saint-Florent-le-Vieil qu’il m’accueillit en janvier 1999, comme un «lecteur partisan» dans sa maison face à l’Evre - d’où les Eaux étroites découlent, et où je revins chaque année ou presque. Nous avons parlé des heures de littérature et de tout. Nous avons «sifflé» une bouteille de vin d’Anjou avant d’aller déjeuner.

Au fil de nos rencontres et au rebond de ses phrases - il avait une tchatche ! -, j’appris ces petites choses qui ne sont pas dans les livres. En visitant mon monument préféré, j’avais l’impression de visiter Stendhal ou Proust. Le grand écrivain des confins et de l’attente, l’essayiste hiératique et rigoureux, impeccablement fidèle à ses maîtres, était là. Chétif et curieux. Une sensation étrange me saisit, qui me reprit à chaque fois. Je fus surpris d’entendre son opposition, à propos de l’idée de voir ses livres repris en poche : «Cela ne rapporte rien à l’auteur ! Je lisais des Simenon, jeune, dans le Paris-Angers, et une fois leur lecture terminée, je les abandonnais sur la banquette comme des journaux. Ce sont des jetables qui ne méritent pas qu’on s’y attarde.» Son aversion se doublait de la satisfaction de savoir que cinq mille Rivage des Syrtes «sortaient» chaque année. Je rétorquais, au moment de la parution de Belle du Seigneur en Folio, le succès de cette édition courante. Il m’avoua, un peu gêné, ne pas avoir encore lu le roman emblématique d’Albert Cohen. Je le lui adressai aussitôt revenu à Paris. Il le lut poliment.

Lui qui me justifia sa vocation pour une existence en retrait du monde et même son célibat par son expérience du pensionnat, où subir des inconnus vingt-quatre heures sur vingt-quatre lui fit constamment fuir la vie en communauté, aura abordé par accident les rivages du sentiment amoureux dans son œuvre. Tandis que les lumières douces du fleuve entraient par réfraction dans la maison, j’évoquais le bijou intime qu’est son long poème d’amour Prose pour l’étrangère (un texte aussi fort que Lettera amorosa de René Char), lisible en Pléiade et qui n’avait jamais été publié (si l’on excepte une édition hors commerce, à soixante-trois exemplaires, de 1952) : «J’ai toujours été farouche à la publication de textes relevant du domaine privé, mais j’ai fini par accepter sa publication dans les œuvres complètes.»

«Happy few man», austère patron des lettres qui ne me parla jamais d’amour mais plus volontiers de football et qui interpellait la grande rôdeuse : «J’ai l’impression d’être en surnuméraire. Mes amis ont tous disparu.» Ces dernières années, il ne lui arrivait plus rien, mais il continuait d’écrire des fragments.

Sa solitude était troublée par les visites de «fans» comme moi, ou bien par celle du couvreur cet après-midi d’avril 2001 : «Excusez-moi, ça sonne, c’est mon couvreur qui vient pour le toit d’une autre maison que je possède à côté.» Juste de quoi animer sa «vie plate», «si plate qu’elle interdit de fait de tenir un journal». Julien Gracq n’a jamais tenu de journal intime. Qu’on se le dise.

Le salon de réception respirait la paix rassemblée. La retraite dans tous ses états, mâtinée d’une envie de rigoler à l’occasion. Il y livrait ses réflexions ciselées sur la littérature. La vision romantique de l’écriture ? «J’écrirai ou je me tuerai, cela n’a jamais été pour moi.» Le sacre de l’écrivain ? «Pourquoi parle-t-on toujours de Rimbaud et si peu de Racine ? L’un et l’autre cessèrent d’écrire à l’apogée de leur talent.» Sa crainte de voir la langue anglaise étouffer les autres : «Nous finirons par parler français en petit comité, cela deviendra chic. Comme en Russie au temps de Pouchkine, quand les Russes parlaient français entre eux et ne s’adressaient en russe qu’à leurs domestiques.»

Je lisais sa fierté de pouvoir encore réciter Baudelaire par cœur. Je le sentais content de m’épater avec des remarques bien senties sur l’actualité brûlante, histoire de glisser un «je suis encore dans le coup». Sa conversation bifurquait, il pratiquait la sortie de virage, évoquant «tout à trac» une corrida à Aranjuez où toréait Paco Camino, alors que le sujet tauromachie l’agressait.

J’aimais sa gaieté de M. Hulot, au souvenir d’une traversée de la forêt des Landes jusqu’à Hossegor. Il ajoutait, comme on prend un chemin de traverse : «Je n’aime guère le bassin d’Arcachon et le Gois à Noirmoutier à cause de ces étendues de sable à marée basse d’où jaillissent des squelettes de bateaux qui m’évoquent un paysage d’après la débâcle.» Une expression tellement sienne !

Et ce plaisir de le lire en l’écoutant. Son visage s’éclairait lorsque nous abordions les rives de l’amitié : Breton, «qui parlait comme il écrivait»; Jünger, «ah ! l’ambiance casque à pointe de son 85e anniversaire en Allemagne, où je m’étais rendu avec Christian Bourgois».

En lançant une invitation à déjeuner autour d’une bonne table des environs, je découvrais un Gracq gourmand. A la Gabelle, sa cantine, il dévorait : entrée, plat, fromage, dessert. «Choisissez la bouteille de vin», me lançait-il. J’adorais ce «Non !» qui commençait la plupart de ses phrases et qu’un oui suivait de près. Il soulignait, comme l’usage de l’italique dans ses livres donne du relief, combien Gracq a été l’homme du renoncement.

Avez-vous fui les êtres comme vous avez fui les honneurs ? risquai-je un jour. La blessure originelle du pensionnat fut-elle si déterminante ? Il répondit d’un silence entendu.

L’âge avançait comme la nuit tombe. Lors de ma dernière visite, sur le seuil en partant, je le jugeais en pleine santé. Il fit une grimace et un lent mouvement de la main. Et puis il y eut sa dernière lettre, à la mi-octobre 2007, qui s’achevait terriblement par ce «Je ne suis hélas guère plus visitable».

Depuis, j’achetais le journal avec appréhension. Julien Gracq a pris l’autre grand chemin deux mois plus tard. Et je le relirai, ce soir encore.

Dernier roman paru :Flamenca aux éditions la Table ronde.

http://www.liberation.fr//rebonds/301441.FR.php?utk=008b428a